堂島米市場

— 世界における先物取引所の先駆け —

江戸時代、諸藩が年貢として集めた米の多くは、大坂をはじめとする大都市へと運ばれた。諸藩は、中之島周辺の蔵屋敷に納めた年貢米を入札制によって米仲買人に売却し、落札者には米切手という1枚当たり10石の米との交換を約束した証券を発行した。この米切手には、未着米や将来の収穫米も含まれ、これらが盛んに売買されるようになった。

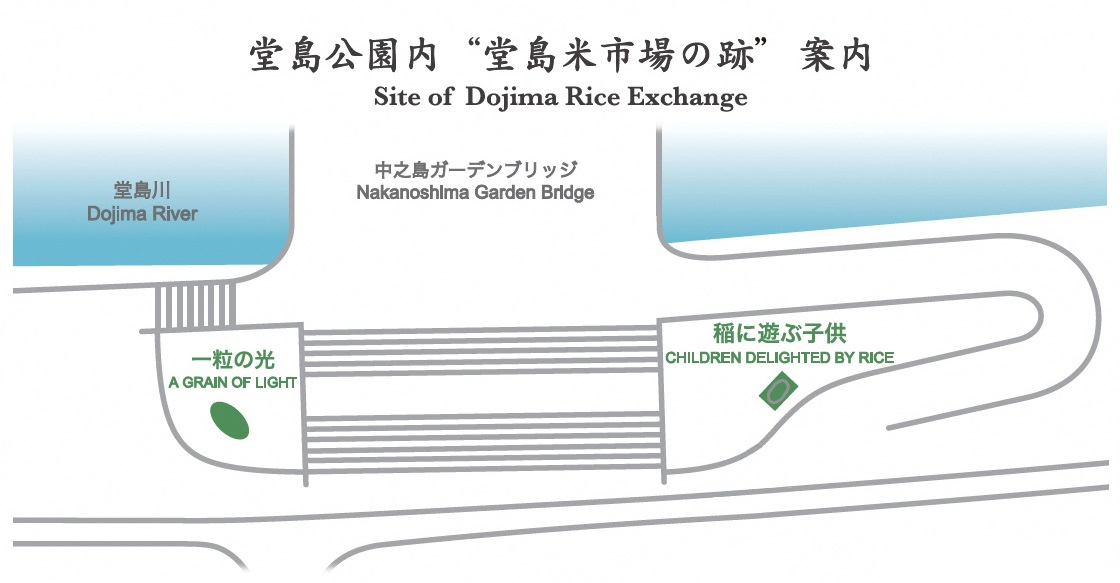

享保15年(1730)、江戸幕府は堂島で行われる正米商い(しょうまいあきない・米切手を売買する現物市場)と帳合米商い(ちょうあいまいあきない・米の代表取引銘柄を帳面上で売買する先物市場)を公認し、堂島米市場と呼ばれる公的市場が成立する。近代取引所に通じる会員制度、清算機能などが整えられた堂島米市場は、わが国における取引所の起源とされるとともに、世界における組織的な先物取引所の先駆けとして広く知られている。

堂島米市場で形成された米価は、飛脚や旗振り通信などによって江戸や地方の主要都市まで伝えられ、各地の米相場の基準となった。

ここで培われた取引制度や慣行の多くは、明治以降の商品・証券・金融先物取引所に受け継がれた。

年表

- 17世紀前半

- 淀屋の店先(現在の淀屋橋南詰)で米市始まる

- 17世紀後半

- 堀川や堂島、中之島の開発が進み、諸藩は蔵屋敷を建設・整備し、米切手発行による年貢米の販売体制を整える

- 元禄10年(1697)頃

- 淀屋米市、ここ堂島に移転

- 享保15年(1730)

- 米将軍と呼ばれる江戸幕府第8代将軍徳川吉宗、米価引き立てのため、堂島米市場を公認

- 文化8年(1811)

- 堂島米市場、最盛期を迎える(発行米切手の市場残高が356万俵余を記録)

- 明治2年(1869)

- 明治政府、米価騰貴の原因として堂島米市場における取引を禁止

- 明治4年(1871)

- 米取引の活性化のため、堂島米会所として再興、その後、堂島米油相庭会所、大阪堂島米商会所、大阪堂島米穀取引所と改組

- 昭和14年(1939)

- 米穀配給統制法により大阪堂島米穀取引所廃止

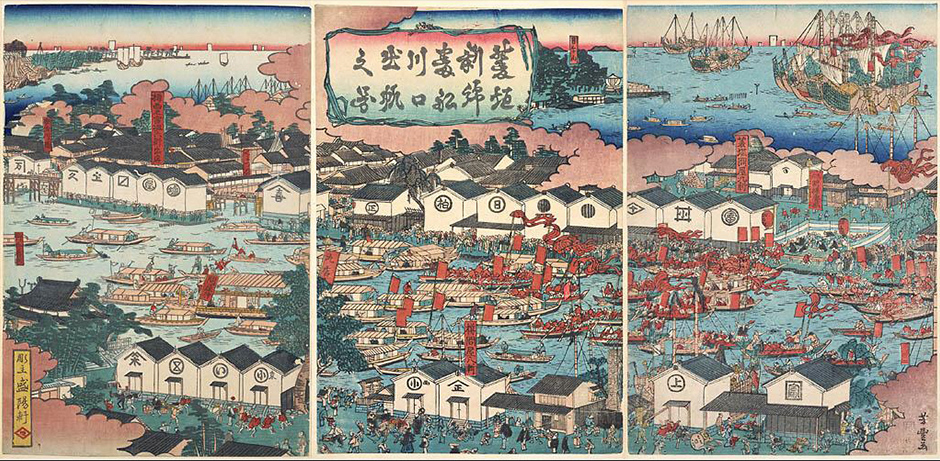

堂島米市場(浪花十二景ノ内)

芳光(嘉永3年(1850)~明治24年(1891))画 / 所蔵 大阪府立中之島図書館

堂島川にせり出していた堂島米市場の建物。右上には、相場を伝えるために旗が使われていた様子も描かれている。

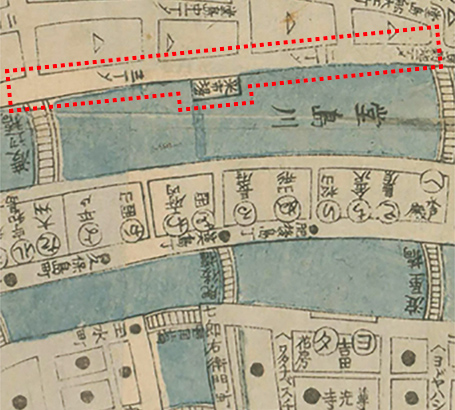

拡大図

拡大図

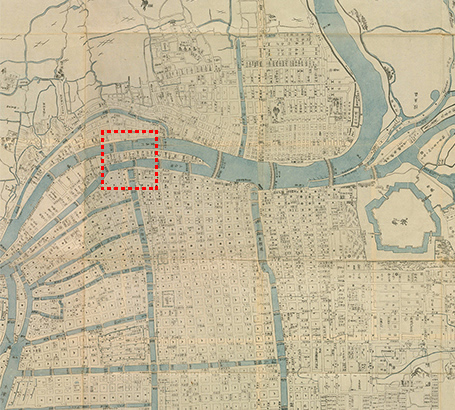

増脩改正摂州大阪地図 文化3年(1806)/ 所蔵 国立国会図書館

堂島川の北岸に「米市場」と記されている。売買は米会所前の路上で行われた。

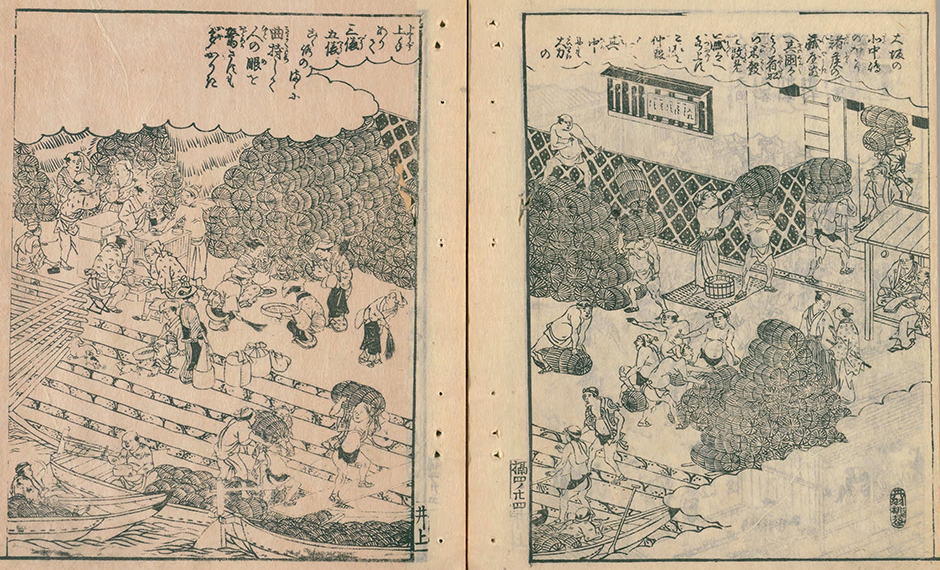

攝津名所圖會 寛政10年(1798)/ 所蔵 国立国会図書館

中之島周辺の蔵屋敷には日本各地から米俵が運び込まれた。

菱垣新綿番船川口出帆之図 芳豊(天保元年(1830)~慶応2年(1866))画 / 所蔵 大阪府立中之島図書館

蔵屋敷が立ち並び多くの船が行き来した大阪は、のちに水の都と呼ばれた。