株式市場の歴史Q&A

明治期 明治期は日本の証券市場の幕開けです。 新しい時代を目指して、若者たちが西洋から積極的に資本主義経済の仕組みを取り入れました。

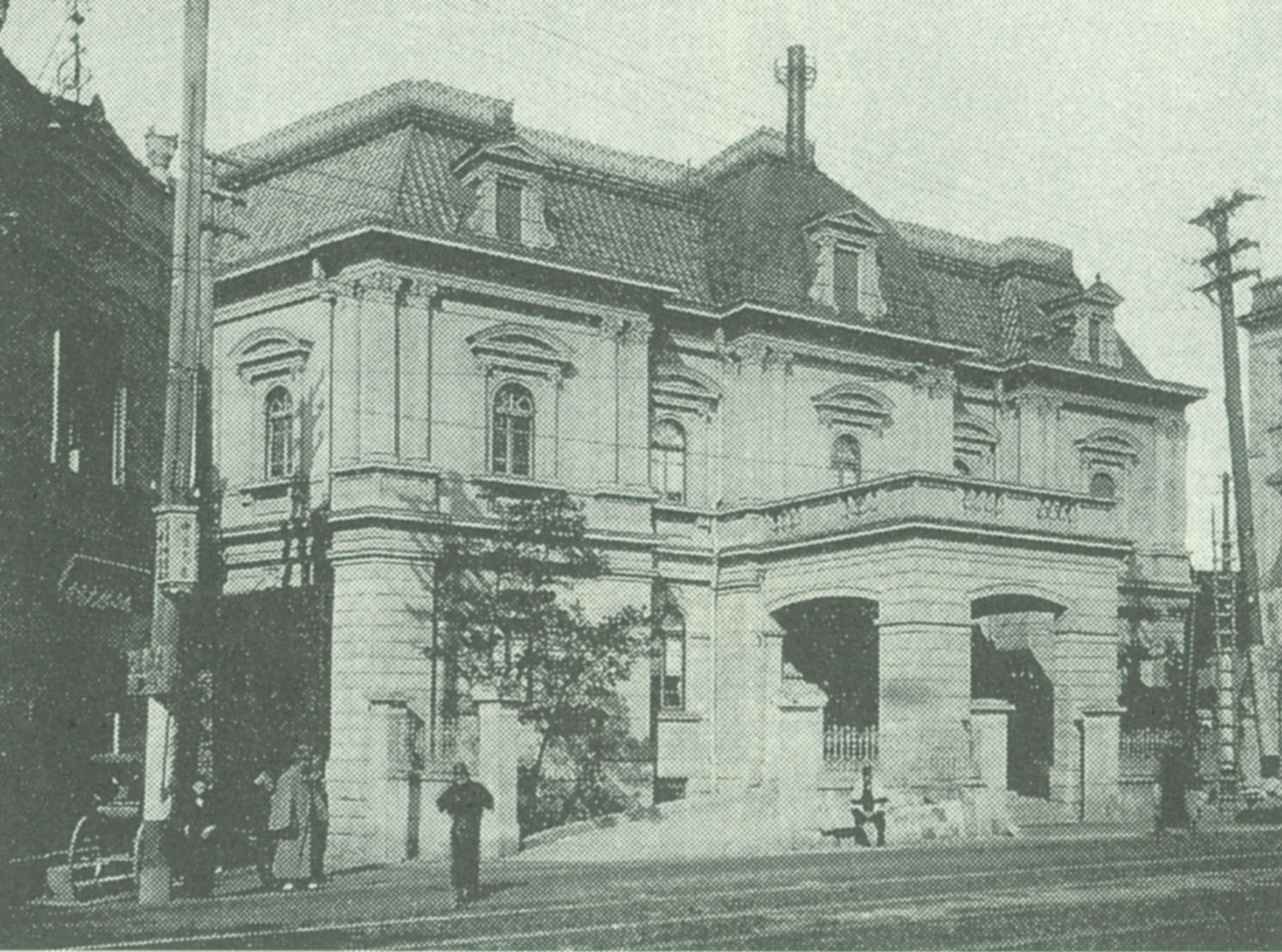

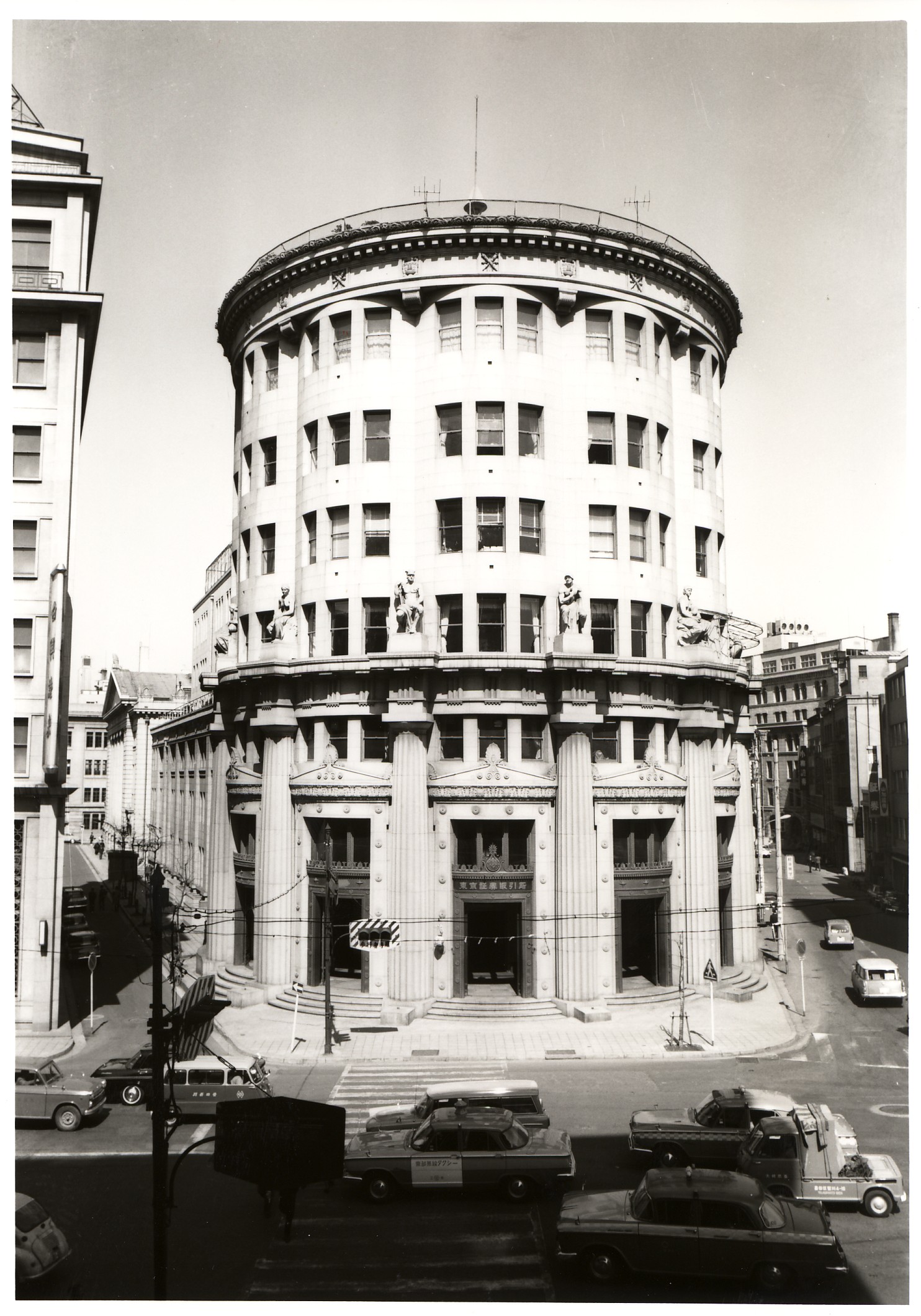

1878(明治11)年5月です。日本が幕末の頃、フランスやイギリスにはすでに証券取引所があり、それらを参考に設立しました。

株式会社は数社しか無く、売買は行われていなかったようです。

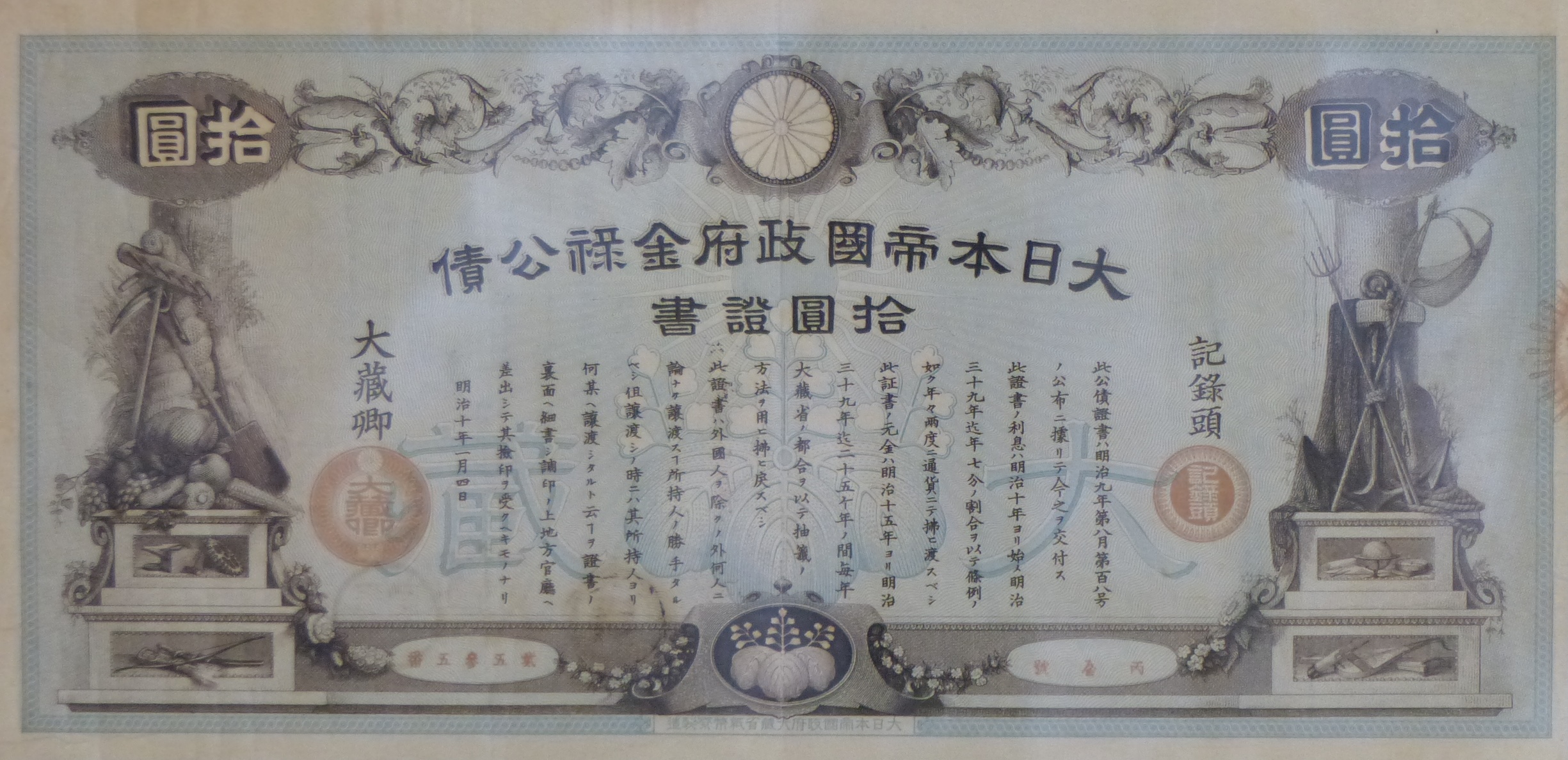

株式ではありませんが、インフレ(物価が上がること)で生活に苦しんだ士族が、明治政府から受け取った「金禄公債」という年金券を両替商に売るための転売市場ができていました。

渋沢栄一、今村清之助、田中平八が中心となって設立しました。最初、外国を視察した栄一が帰国後に三井家の人たちと組んで設立を試みますが失敗。数年後、清之助と平八が証券取引所を設立したいと栄一に相談したことで、3人が協力して仲間を集めて設立を実現しました。

金禄公債の売買安定化と株式会社組織の普及が主な目的です。

金禄公債、秩禄公債、新・旧公債の4種で、株式は1銘柄もありませんでした。数か月の後に、第一国立銀行、東京株式取引所、兜町米商会所、蛎殻町米商会所の4銘柄が上場されました。

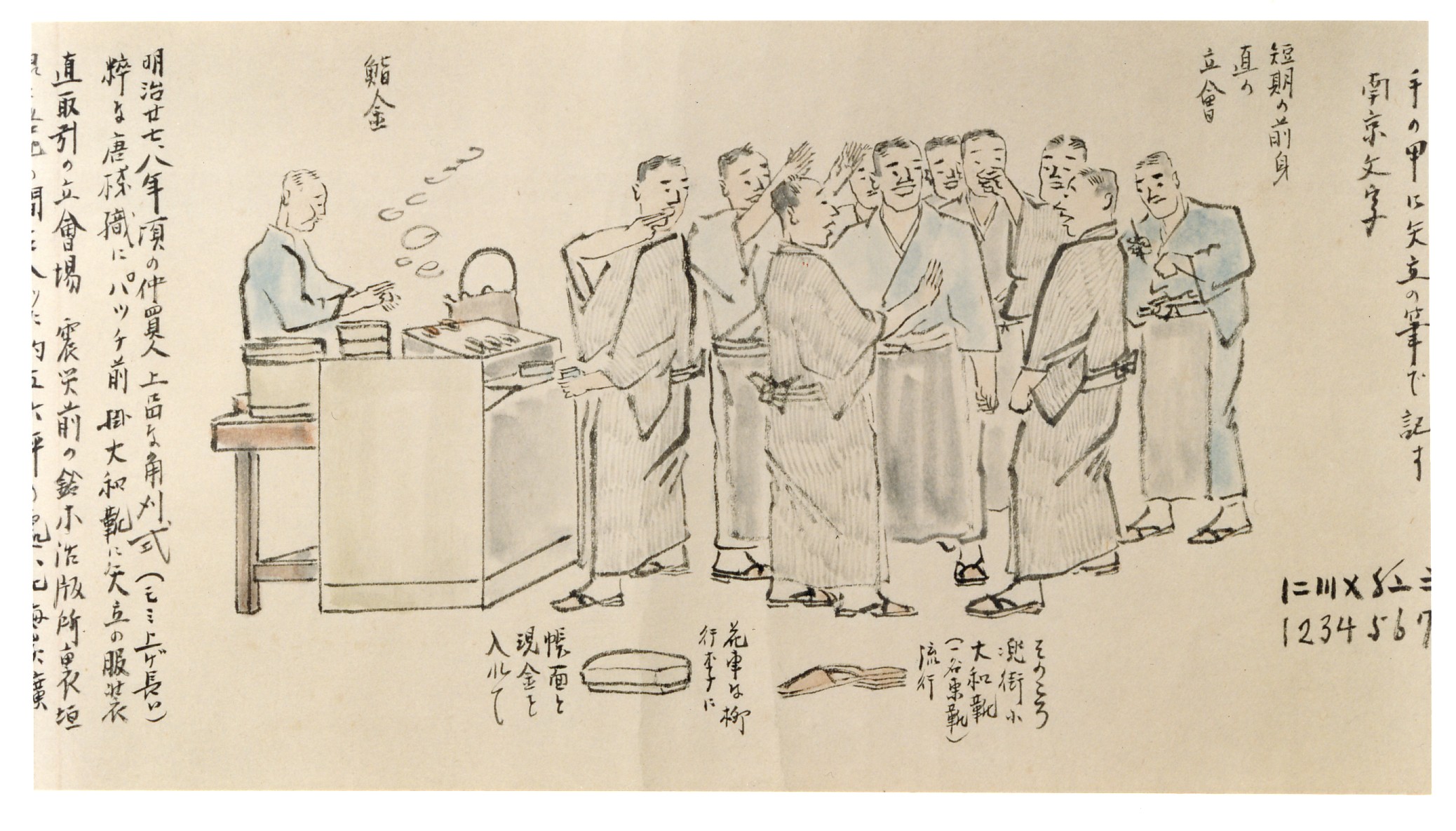

お鮨が多かったようです。取引所の中に江戸銀という鮨屋の出前カウンターがあり、そこで握り鮨を立ちながら食べていたという記録があります。また、商い(取引)が多い日は、弁松(三越前)のお弁当を注文していたという記録もあります。

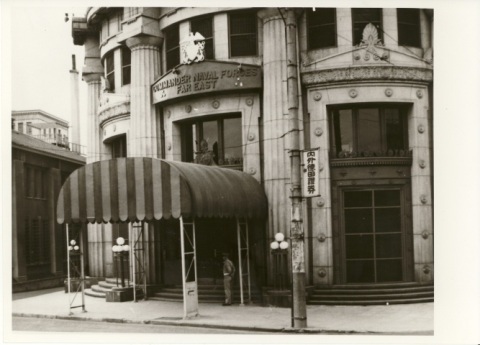

戦時中・占領期 太平洋戦争は証券市場にも暗い影を落としましたが、取引は継続されました。 戦後占領期、財閥が解体され、今に続く幅広い投資家が参加できる証券市場が再構築されることになりました。

主に富裕層が株式を売買していました。戦争中は政府により物価が安く抑えられた上に、物資の大半は軍隊のために使われましたので現金があっても使い道がありませんでした。その結果、資金が株式市場へ向かうことになりました。しかし、戦争末期になると先行き不安感が強くなり、株式を換金して民間銀行に預ける人が増えていきました。

GHQから再開の許可が出ず、再開までに4年間かかりました。新生「東京証券取引所」の設立日は1949年4月1日、売買再開日は同年5月16日(開所式は5月14日)です。

戦後、日本は極度のインフレで多くの人が生活に困りました。株式を保有していた富裕層も生活に困り、株式を手放して現金を手に入れようとしました。一方、少数ながらGHQとの取引や闇物資の転売などで利益を出す人もいて、そうした人たちが株式を購入しました。

GHQは、日本を再び戦争に駆り立てないようにするには、軍部とそれに協力した財閥の解体が不可欠を考え、財閥本社が保有していた子会社の株式を強制的に買い取りました(奪ったわけではありません)。そして、GHQは財閥本社から買い取った旧財閥子会社株式を、子会社のある地域の住民や従業員に安く転売し、会社を株主とした監視するとともに、将来の資産形成に役立てるよう投資家教育も行いました。これらを総合して「証券民主化」といいます。

戦後 コンピュータの驚異的な進化で世の中が便利になる中で、証券市場もコンピュータ化され、今やスマートフォンで手軽に株式投資ができるようになりました。

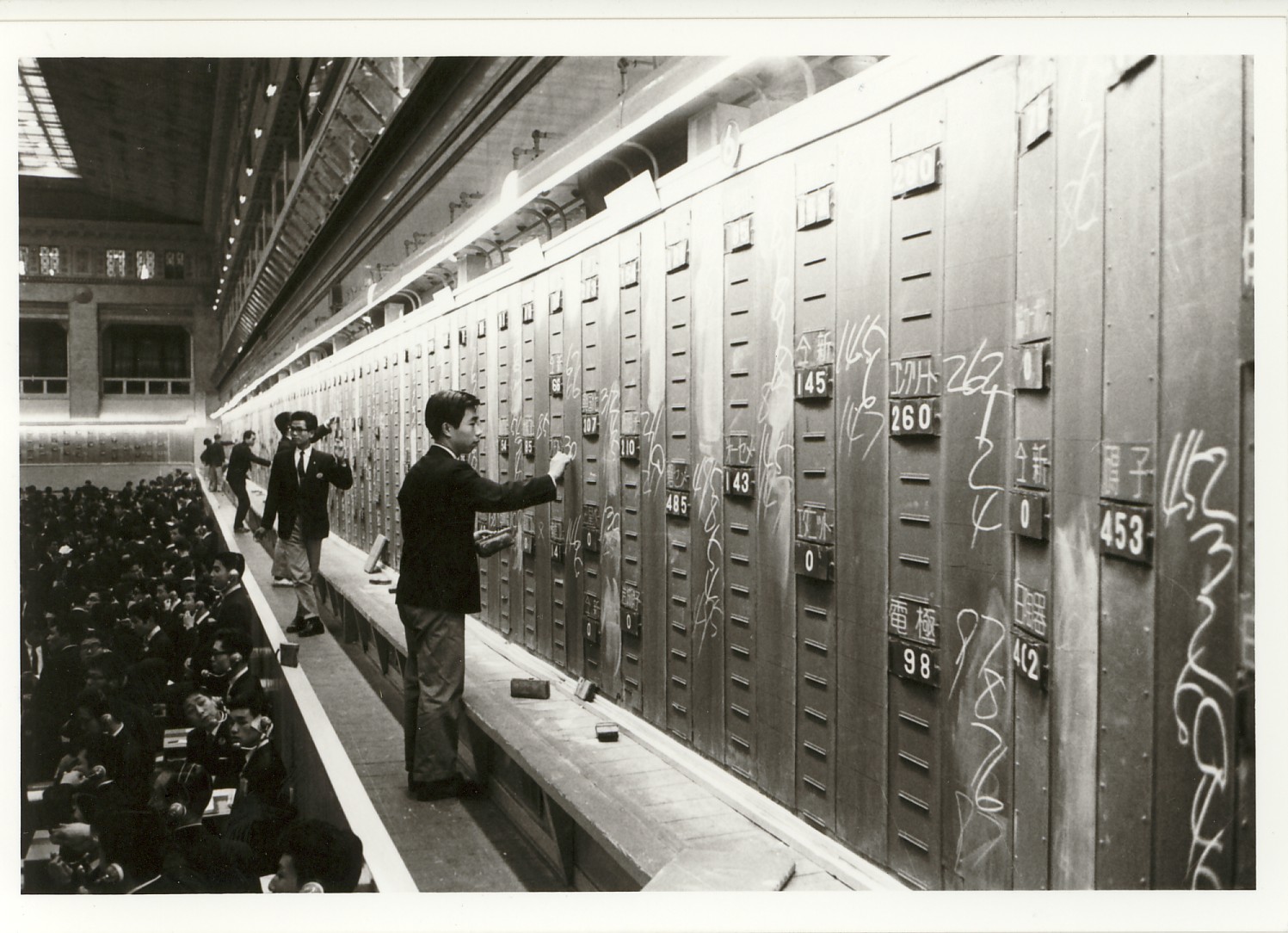

株券売買立会場と債券売買立会場を合計すると、好景気だった昭和40年代には2,000人くらいいたと推測されます。昭和50年以降、機械化が進み人海戦術が必要な作業が減ると、だんだんと減少してきます。

個人投資家が本格的にインターネットで株式を買えるようになったのは、1998年5月の松井証券のサービスが最初です。それまでも、機関投資家や一部の注文に限ってインターネット経由での注文受付を行っていた証券会社がありましたが、利用者は少数にとどまっていたようです。

証券売買は、証券会社でお客様の注文を受け付けた後、取引所へ伝達されます。売り注文と買い注文の条件が合えば売買が成立します(このことを「約定」といいます)。取引所での株式の売買はシステムで行われます。その速さは数百マイクロ秒といわれており、これは、まばたきを1回するうちに約300回分の注文を処理できるスピードです。

![[ PICK UP ]](/tse-school/common/images/global/pickup_ttl01.png)