議決権電子行使プラットフォーム等の運営

プラットフォームにおける情報の流れ

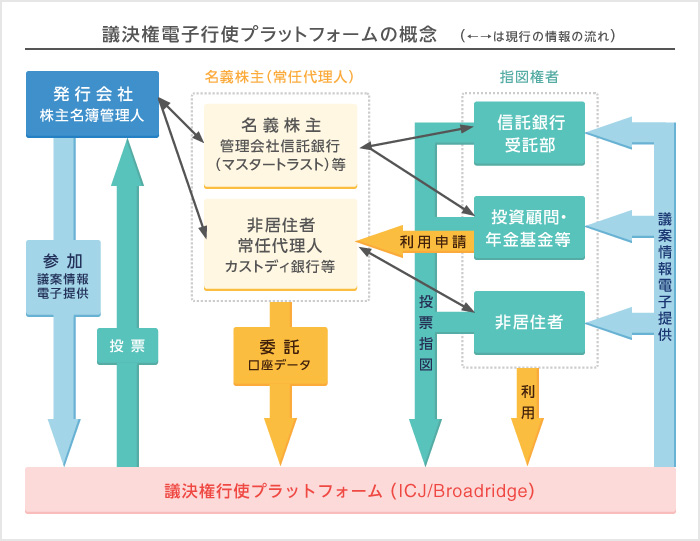

上図の「議決権電子行使プラットフォームの概念」に沿ってプラットフォームにおける情報の流れについてご説明します。

最初に議案情報の発行会社から指図権者への流れです。まず発行会社から招集通知情報を TDnet を通じて登録していただきます。この情報を受けたプラットフォームは、総会の議題ごとにあらかじめ設定された分類にしたがって、議題の種類ごとにコード分類し、招集通知発送日に合わせて PDF ファイルとともにプラットフォームのサイトに掲載します。指図権者は直接これらの情報を見ることができるようになります。

プラットフォームに登録された議案情報は、名義株主・常任代理人と契約関係にある基準日現在の指図権者に提供されますが、その元データである指図権者の口座情報(保有株式数等)は各名義株主・常任代理人からプラットフォームに提供してもらいます。

各指図権者は、議案情報を閲覧、その内容の検討を行った上で、投票の指図をプラットフォームに対して行います。各指図権者により入力された行使情報は、プラットフォームを通じて直接集計業務を行っている株主名簿管理人にフィードバックされますが、その際には各指図権者がぶら下がっている名義株主の ID/PWが付された形で(あくまで名義株主の議決権行使の一部として)フィードバックされることになります。

契約関係等

プラットフォームはその根拠として新たな法律、規則等を制定して運用されるものではありません。各関係者間の契約により運用されます。

- まず、発行会社は株式会社ICJ(以下ICJという)と参加のための契約をしていただきます。プラットフォームを通じた議決権行使も会社法の電子投票制度の一部ですので、プラットフォームへの参加は電子投票制度採用ということになります。

- 信託銀行やカストディ銀行などの名義株主・常任代理人もICJと契約を結びます。この契約は名義株主・常任代理人から ICJに対する議決権行使関連事務のアウトソース、業務委託契約になります。ICJはこの契約に基づき、名義株主の使者、履行補助者として議決権の行使事務を行います。(会社法では議決権行使を行うことができるのは株主名簿に記載された株主とされており、プラットフォーム利用スキームにおいてもあくまで議決権行使を行うのは名義株主であって、ICJは名義株主・常任代理人から業務委託を受けた「使者」、「履行補助者」として行動しますので、会社法の枠組みの中でワークすることが可能となります。)

- 指図権者も実際にプラットフォームを利用する関係者として契約関係に入っていただきます。名義株主・常任代理人との間の契約に基づき、名義株主・常任代理人の顧客である指図権者に適用するプラットフォーム利用規約(契約)を定め、それに従っていただくことになります。

システムの安全性

株主名簿管理人、管理信託銀行および常任代理人とプラットフォームとの間のシステムの接続方法は、多くは専用線もしくはバックアップ回線を利用し、プラットフォームの国内データセンター内のアクセスポイントを経由して米国データセンター内のファイル中継サーバに接続し、ファイルの授受を行っています。プラットフォームで取り扱うデータは守秘性が極めて高いため、内容の傍受、改竄対策としてセキュリティレベルの高いアプリケーションおよび通信プロトコルを利用しています。

また、極めて高い耐障害性が要求されることから、基幹システムおよび周辺装置は多重化の構成により構築がなされています。基幹システムを置くBroadridgeのデータセンターは、遠隔地にバックアップサイトを設置し多重化を図るとともに、万全のシステムモニタリング体制による集中管理を通じて、万が一の大規模災害や障害発生にも迅速に対応できる体制を敷いています。

なお、Broadridgeのデータセンターは、極めて高いレベルの信頼性を確保している証として、米国の専門評価機関であるThe Uptime Instituteから、その可用性について最高基準であるTier4の評価を取得しています。

(データセンターの立地条件や建物の堅牢性、電力の供給経路、電源容量、UPS(無停電電源)の配備状況からスタッフの配置状況に至るまで様々な観点で最高位の要件を満たし、かつ五年間システムをダウンさせることなく継続稼動できる確率が99.995%以上であるデータセンターに対して与えられます。)