電力先物

価格シグナルとしてのスパーク・スプレッド

電力システム改革と市場価格変動リスクのヘッジニーズ

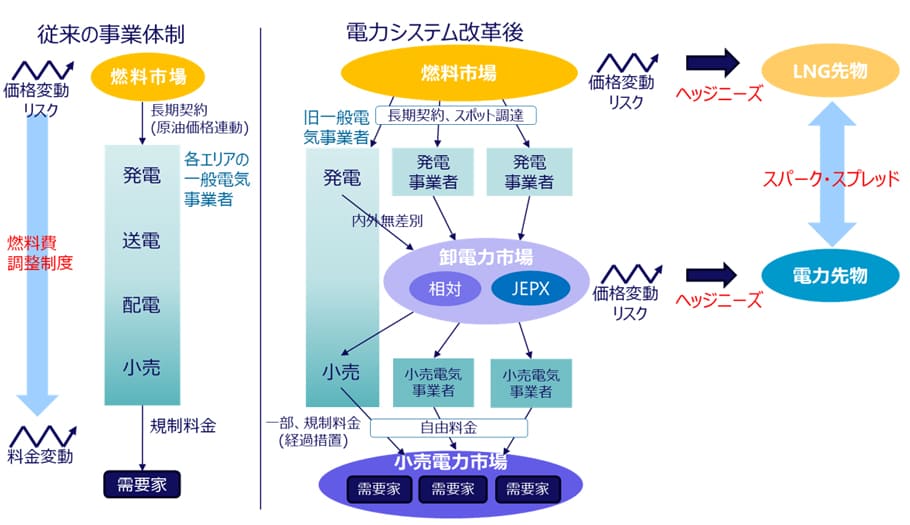

従来、わが国の電気事業制度は、各エリアの一般電気事業者(大手電力会社)が地域独占で供給義務を負い、発電・送電・配電・小売のすべてを担う垂直一貫体制が敷かれていました。小売の電気料金についても一定の規制があり、事業者が購入する発電用燃料の価格変動リスクは、燃料費調整制度を通じて家庭や企業などの需要家に転嫁されていました。事業者は基本的にそのリスクを負う必要がなく、したがってそのリスクをヘッジする必要はありませんでした。(図1左側参照)

しかし、低廉な電気料金の実現や需要家の選択肢拡大と事業者の事業機会拡大、そして、安定供給の確保などを目的として1990年代から電力自由化が進められ、その流れは東日本大震災後の電力システム改革へと引き継がれました。

- 電力自由化に関しては、別コラム「日本の電力市場」もご参照ください。

その結果、大手電力会社の体制については、従来の垂直一貫体制が見直され、送電・配電部門の法的分離が進められました。

卸分野では、卸電力取引所が創設され、市場メカニズムが導入されるとともに、卸取引の内外無差別が進められ、国内の発電所の大半を所有する大手電力会社の発電部門は、自社の小売部門と新規参入した新電力とに同じ条件で卸売することが求められました。

小売分野では、小売電気事業者と需要家が取引する小売電力市場が全面自由化され、多くの新電力が参入し、規制料金もなくなりました(ただし、小売競争が十分進展するまでの経過措置として一部、規制料金が残っています。)。(図1中央参照)

これらの制度改革の結果、火力発電所を保有する大手電力会社の発電部門や発電子会社(以後、発電事業者と記します)は、発電用燃料の価格変動、および、卸電力の価格変動の両方のリスクにさらされるようになりました。発電事業者は、可能な限りそれらの変動が事業へ及ぼす影響を取り除いて、事業収益を安定させたいというニーズを持っています。そういったニーズに応える形で、電力先物やLNG先物が東京商品取引所などに上場され、LNGスポット価格と電力スポット価格の変動リスクをヘッジすることが可能となりました。(図1右側参照)

- 先物を用いたリスクヘッジについては、別コラム「電力先物取引によるリスクヘッジ」や別コラム「電力ビジネスとリスクヘッジ」もご参照ください。

ここでポイントとなるのは、発電事業者は、LNGスポット価格の変動リスクと卸電力スポット価格の変動リスクをそれぞれ個別にヘッジするのではないということです。大手の発電事業者は、卸電力取引所へ限界費用での入札を義務付けられています。そして、そのほとんどは、限界費用として「LNGスポット調達等追加的な燃料調達価格を考慮した価格」で入札する旨を表明しています。したがって、LNGスポット価格と卸電力スポット価格が変動してその関係性が変化すると、保有するガス火力発電所の運用パターンの判断が変わり、発電に必要となるLNGの量、すなわち、ヘッジすべきLNG量が変わってくるのです。その関係性を表す指標が、次に示すスパーク・スプレッドになります。

図1:電力システム改革と市場リスク

スパーク・スプレッド

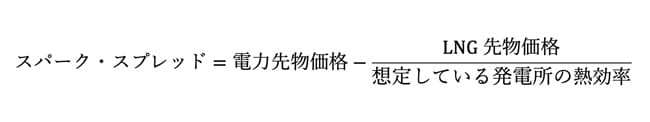

ある熱効率のガス火力発電所を想定したときに、1kWhあたりの電力先物価格と1kWh発電するのに必要な量のLNGの先物価格の差のことをスパーク・スプレッドといい、以下の式で計算されます。

スパーク・スプレッドは、LNGを燃やして発電し、それを売電して得られる利益、すなわち、発電マージンを表しており、発電所の熱効率が高いほど大きい値となります。また、先物価格は限月ごとに異なる値をつけるので、将来の各限月の先物価格から計算したスパーク・スプレッドのカーブを描くことができます。そのカーブを見ることで、将来この発電所がどれくらい稼ぐことができそうか、その経済性を測ることができます。

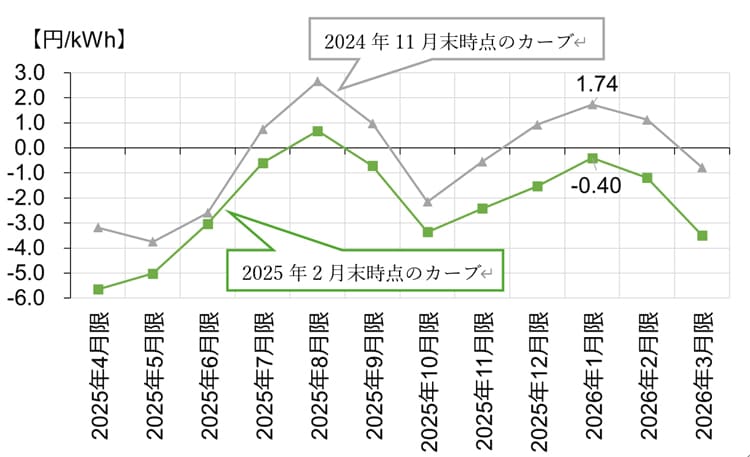

図2に東京商品取引所の電力先物・LNG先物から計算した2025年度のスパーク・スプレッドを示します。(西エリア・ベースロードを対象にした電力先物を用いて計算。計算時点は2024年11月末と2025年2月末。ガス火力発電所の熱効率は0.505を想定。)

価格シグナルとしてのスパーク・スプレッド

例えば、2024年11月末時点のカーブでは、2026年1月限のスパーク・スプレッドは1.74円/kWhを示していますが、これは同月限の電力先物価格が、同月限のLNG先物価格から計算される燃料コストより1.74円高いことを意味しています。同月にこの発電所に発電余力があれば、スパーク・スプレッドを売ること(電力先物の売りとLNG先物の買いの組み合わせ)により、2024年11月末時点で1.74円/kWhの発電マージンを固定できます。実際のLNGスポット価格と電力スポット価格がいくらになろうとも、あらかじめ先物取引によりその価格を固定できているためです。

次に、2025年2月末時点のカーブをみると、全体としてカーブは下方向にスライドし、2026年1月限のスプレッドはマイナス0.4円/kWhに変化しました。これを受けて、プラス1.74円/kWhで売り建てたスプレッドを、マイナス0.4円/kWhで買い戻す(電力先物の買いとLNG先物の売りの組み合わせ)と、合計2.14円/kWhの利益を確定できます。

この一連の先物取引と並行して、発電事業者は2024年11月末時点に2026年1月のLNGスポット追加調達と追加発電を準備し、2025年2月末時点にはどちらもキャンセルする、という実運用上の対応を行います。すなわち、スパーク・スプレッドの変化に対して、経済的なインセンティブを伴って、実際の発電量とLNG調達量を調整するわけです。

図2:スパーク・スプレッド

わが国のLNG調達とスパーク・スプレッド

わが国のLNG調達の特徴をまとめると別記のようになります。LNG調達に関して、わが国の発電事業者はタイトな設備運用を行っており、想定以上にLNGの消費が進んでしまう燃料不足は、電力の安定供給に支障をきたすリスクになり、逆に、消費が進まない状況で次のLNG船を受け入れなければならない燃料余剰も、LNGタンク容量の上限を超えないように安値での転売を強いられるリスクとなります。

燃料不足も燃料余剰も起こさないためには、実需給における発電量とこれに伴うLNG消費量の増減に合わせて、LNG調達量を柔軟に調整する必要があります。しかし、その手段であるLNGスポット取引のゲートクローズは実需給の2か月前であり、電力スポット市場の約定結果が分かってLNG消費量が決まってから動いたのでは間に合いません。

そこで役立つのがスパーク・スプレッドです。上述のようにスパーク・スプレッドの変化に応じて事業者が行動することで、将来の各月のLNG調達量を実際の消費量に合うようにあらかじめ調整できるのです。タイトな設備運用の中、実需給2か月前の意思決定で、燃料不足も燃料余剰も起こさないLNG調達をしなければならない発電事業者にとって、この価格シグナル機能はとても価値の高いものと考えられます。

LNG消費の予見性が高まれば、燃料不足による需給逼迫とそれに伴う電力価格の高騰が減り、電力価格の安定にも寄与します。それは、メーカーなどの電力需要家にとっても、電力コストの予測可能性が高まり、経営の安定化に繋がることを意味します。

ただし、このような市場メカニズムが十分に働くためには、スパーク・スプレッドの価格シグナルとしての信頼性がカギになります。そのためには、取引が活発な厚みのある先物市場が存在している必要があります。今後、多様なプレーヤーの参入が進み、電力先物市場・LNG先物市場の流動性がさらに高まって、価格シグナルがより信頼性のあるものになることを期待します。

「わが国のLNG調達の特徴」について

LNGはガス火力発電所の発電用燃料ですが、産ガス国で産出した天然ガスをマイナス162度以下で液化して、LNG船で日本に運んできます。マイナス162度以下で貯蔵しなければならないため、LNGタンクやLNG船などの設備の貯蔵コストが高い上に、貯蔵していると外気との温度差から時間の経過とともに自然に蒸発してしまい、基本的に貯蔵に向いていません。発電事業者は、経済的ではない長期貯蔵を避け、最小限の在庫で済むように設備の保有と運用を行おうとします。その結果、日本全体でみた平均的なLNG在庫量はその消費量の2週間程度と言われています。

また、わが国のLNG調達契約は、10年とか15年とかの長期契約が約7割で、短期取引やスポット取引の合計は約3割程度と言われています。長期契約は基本的に非常に硬直的な契約で、決められた数のLNG船を定期的に必ず受け入れなければなりません。また、転売を禁止する条項がついていることがほとんどです。一方、スポット取引は、必要に応じて柔軟に調達・転売できますが、そのゲートクローズ(購入の意思決定の期限)は実需給の2か月前になります。

- 遠藤・松本(2020), 電力先物市場の流動化に向けた考察:戦略的リスクヘッジ取引の実現に向けて, 電力経済研究, 67, 51-63, 2020.

- Endo(2024), Optimization of electricity futures and LNG futures trading under practical constraints of power producers in Japan, JSIAM Letters, 16, 41-44, 2024.

- 本記事は、2025年5月時点の情報に基づいて構成しています。