全ての社員の活躍に向けて

全ての「人材」の能力発揮のために

人権の尊重について

当社グループでは、持続的な企業価値の向上を図るための最も重要な資本の一つとして「人材」を位置づけています。多様な「人材」が最大限能力を発揮し、企業理念を実現するために、人権を尊重することが重要な課題の一つであるとの認識のもと、人権方針を策定・公表しており、JPXグループの全ての役員・従業員等に適用するほか、企業活動に関わる全ての人の人権を尊重するとともに、人権の侵害に加担しないよう注意し、事業に関わる人権への負の影響を防止・軽減していくよう努めています。

JPXグループの人権尊重への取組については、以下をご覧ください。

また、企業行動憲章において「人権尊重および差別禁止」を基本ポリシーとして定めたうえで、多様なバックグラウンドを持つ社員一人ひとりがその能力を最大限発揮できる環境を整備しております。

具体的には、就業規則において、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント(パタニティ含む)等のハラスメント禁止を明記し、年次の階層別研修や全社員を対象とするeラーニングにおいてもハラスメントをはじめとする差別の禁止について、周知徹底しています。

さらに、相談窓口を人事部に設置し、実際にハラスメントに悩んでいる場合やハラスメントを見たり聞いたりした場合に、匿名でも相談できる体制を整えています。そのほか、社外窓口も用意するなど、ハラスメント等に関する相談や通報がしやすい環境を整備し、問題を早期に把握・解決することで、性差別的な言動やハラスメント(いやがらせ)のない、働きがいのある職場環境の確保に努めています。

JPXグループの企業行動憲章については、以下をご覧ください。

人権尊重および差別禁止

個人の人権と職場における安全に配慮し、一人ひとりがその能力を最大限発揮できるよう、差別やハラスメント(いやがらせ)のない明るく働きがいのある職場環境の確保に努めます。

行動規範について

当社グループでは、役員及び全社員に対し、「行動規範」を定めています。これは、JPXグループの一人ひとりが、市場の公正性・透明性の確保に努め、市場の信頼性を維持・向上させることが使命であり、その行動においても高い遵法精神と倫理観が求められているためです。

各人の行動に際しては、法令や社内諸規則の遵守は当然のことながら、自らの行為が社会通念に照らして適当な行為であるか、投資者をはじめとする市場利用者の支持や信頼を裏切ることはないか、といったことを基本的な判断の拠り所としており、社員の立場を利用して不正利得を得ていないか、あるいは第三者に得させているのではないか、との疑念や誤解を招くおそれのある行為全般を厳に慎むよう定めています。

JPXグループの行動規範は、そうした考え方に基づき、具体的な行動指針を定め、毎年度、全役職員に対する研修を通して、理解の徹底を図っています。

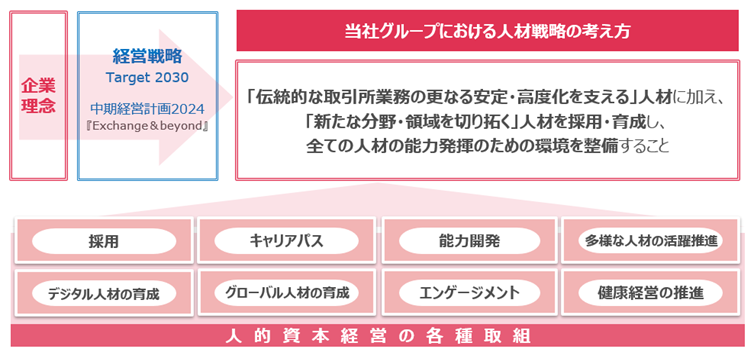

人材戦略の基本観

企業理念

「私たちは、公共性及び信頼性の確保、利便性、効率性及び透明性の高い市場基盤の構築並びに創造的かつ魅力的なサービスの提供により、市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献します。

私たちは、これらを通じて、投資者を始めとする市場利用者の支持及び信頼の増大が図られ、その結果として、利益がもたらされるものと考えます。」

当社グループでは、上記の企業理念を掲げており、信頼性の高い市場基盤の構築や魅力的なサービスの提供により、豊かな社会の実現に貢献することを第一のミッションとし、市場のニーズに応えていくことが結果として利益の最大化にもつながると考えています。こうした公益性・社会貢献性は、当社グループの事業の大きな特徴の一つであり、当社グループの採用競争力や当社社員のエンゲージメントの源泉となっています。また、採用活動においても、本企業理念への共感を重視しています。

本企業理念の下、2030年までに実現を目指す長期ビジョンをTarget2030として、「幅広い社会課題に、資金調達・資金循環機能をはじめとしたソリューションを提供するグローバルな総合金融・情報プラットフォームへと進化し、持続可能な社会と経済発展の実現に貢献する」と定めており、この長期ビジョンを実現していくための第Ⅰステージである中期経営計画2024においては、安定的な市場運営という伝統的な取引所としての機能を強化しながら、同時に、その枠組みに過度にとらわれず新たな領域へも進んでいく意思を「Exchange & beyond」と表しています。こうした中長期の将来像を実現していくために、「伝統的な取引所業務の更なる安定・高度化を支える」人材に加え、「新たな分野・領域を切り拓く」人材を採用・育成し、全ての人材の能力発揮のための環境を整備することを人材戦略の基本的な考え方としています。

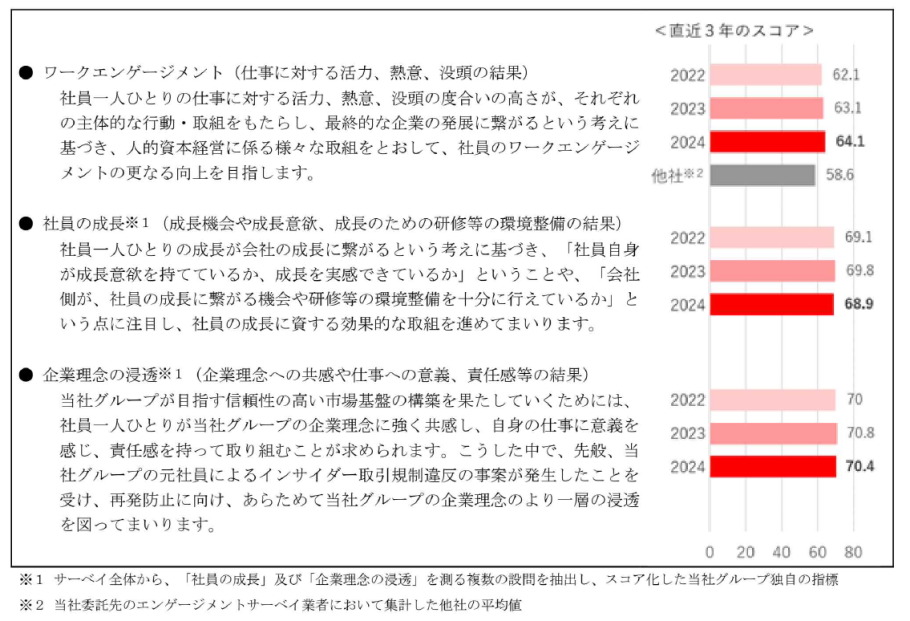

また、今期スタートする中期経営計画2027において、当社グループにおける人材力の向上に向けた主要なKPI(非財務コミットメント)として、以下の3つの指標を掲げることとしました。これらの指標は、毎年社員に対して実施しているエンゲージメントサーベイの結果から得られるものであって、継続的にその高い水準の達成を目指し、真に人材力を強化し、最終的な中長期ビジョンを実現してまいります。

JPXグループの企業理念及び中期経営計画については、以下をご覧ください。

採用方針

当社グループでの基本的な採用方針としては、性別、国籍、年齢にかかわらず、応募者の適性・能力・意欲を公正かつ客観的に判定して行っています。新卒採用においては、通年で、既卒者を含めた募集を実施しており、中途採用においては、法律・会計・金融・ITなどの業務経験や専門性を持つ人材を中心に採用を実施しています。

また、持続的な企業価値の向上には、多様な人材の獲得が重要と認識しており、多角的な視点、感性、能力、経験などを有する人材を積極的に採用していくことを基本観としています。

このような採用方針のもと、当社グループは、以下の観点で採用活動を行っています。

伝統的な取引所業務の更なる安定・高度化を支える人材の採用

企業理念に掲げているとおり、信頼性の高い市場基盤の構築や魅力的なサービスの提供が当社グループにおける中核的なミッションであり、安定的な市場運営はその根幹をなしています。

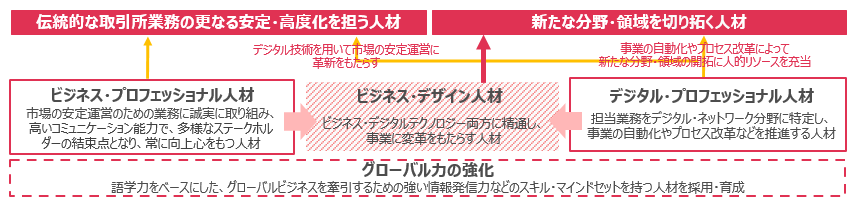

そのため、伝統的な取引所業務の更なる安定化に向けて、当社グループの公共的使命に共感し、高い使命感・責任感を持って市場の安定運営のために必要な業務に誠実に取り組むことのできる人材や、高いコミュニケーション能力を発揮し、多様なステークホルダーの結束点となる意識を有する人材、現状に満足せず、より高い次元を目指そうとする人材を積極的に採用しています。

加えて、デジタル技術が進展し、マーケットニーズが多様化する現代においては、市場の安定運営という守りにも「革新」が求められます。こうした背景や、特定の分野で高い専門性を武器にキャリアを築いていきたいという多様な働き方のニーズも踏まえ、担当業務を基幹システム及び情報系システムの開発・運用を始めとするデジタル・ネットワーク分野に特定した「デジタル・ソリューションコース(DSコース)」を新たに設置し、採用を開始しています。

新たな分野・領域を切り拓く人材の採用

グローバルな市場間競争における日本の金融・資本市場全体の魅力向上に貢献するためには、これまでの取引所の常識にとらわれない攻めの挑戦、「革新」が強く求められます。

こうした次世代の新しい取引所の姿を模索し実現するための核となるのは、自ら課題を考え抜き、その実現に向かって積極的に取り組んでいく一人ひとりの社員であり、当社グループでは前項で挙げた資質を兼ね備えつつ、新規領域を開拓し、牽引していく力・タフさを有する人材も重視しています。

また、新たな分野・領域を切り拓いていくためには、ビジネスとデジタルテクノロジーの両方に精通し、その知識・経験をベースに事業に変革をもたらす人材や、新たな分野・領域の開拓に人的リソースを充当していくための事業の自動化及びプロセス改革などを推進する人材が必要です。2023年度より設置しているDSコースにより、基幹システム及び情報系システムの開発・運用を中心とするIT部門でのキャリア形成を希望する人材を拡充することで、業務・IT部門間のジョブローテーションを活性化させ、ビジネスとデジタルテクノロジーの両面に精通し変革をもたらす人材の育成強化を企図しており、急速な技術の進展に対応できる高度専門人材の採用・育成にもつなげていきたいと考えています。

加えて、海外での勤務経験を有するなど、グローバルビジネスを牽引していくことができる資質を持った人材についても積極的に採用を行っています。

各種採用については以下の採用ホームページもご参照ください。

人材育成

方針

当社グループでは、採用後の人材育成(キャリアパス)の方針として、取引所業務をはじめとする当社グループ全体の機能強化のため、以下の理由からジョブローテーション(人事異動・担当替え)による人材育成が重要であると考えています。

- 独自性のある取引所業務における社員個々人の適性の発見

- 上場から売買・清算・決済までの一連のバリューチェーンを俯瞰できる能力の獲得

- 不測の事態が発生した際の業務継続のための臨機応変な対応力の獲得

キャリアの前半(若手~中堅社員)は適性発見のための部門横断的なローテーション、その後は専門分野を意識したローテーションを実施することで、多様な業務経験機会の提供を通じて、社員の能力伸長や適性発見を図り、俯瞰的な視点と強みとなる専門分野を兼ね備えた人材を育成しています。

キャリア支援について

当社グループでは、社員一人ひとりがその能力を最大限発揮できるよう、社員が自らの意思で積極的に専門的な知識や最新の情報を吸収し、広い視野や自由な発想力を獲得するための環境整備を行っています。

独自性の高い当社グループでの業務の各部署における導入研修やOJTに加え、各種研修、様々な業務経験機会の提供を通じて、社員の能力伸長や適性発見を図り、適切な市場運営を務めることのできる人材を育成しています。

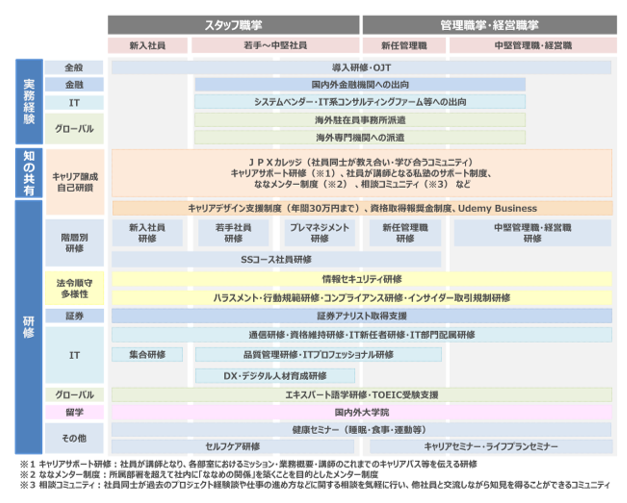

具体的な人材育成(能力開発)については、業務経験を通じた能力開発の機会である「実務経験」、上司・先輩社員の指導や体験共有からの学びの機会である「知の共有」、研修等の教育による学びの機会である「研修」の3つを柱とし、当社グループの業務に必要な技術や知識等をバランス良く習得できるようサポートする能力開発プログラムを提供しています。

業務経験を通じた能力開発の機会

- 外部へのトレーニー派遣・出向について

毎年度、年次や性別に関係なく、国内外の教育機関や専門機関等への派遣を実施しています。派遣については、社内公募制度により社員は自身にとって興味のある派遣先、出向先を選択することができ、社外での多様な経験や知識を得られる機会を全社員に提供しています。 - 異動希望申告制度・公募制度

自身の希望するキャリアを歩めることがエンゲージメントの観点からも重要であることから、毎年度、社員本人の異動希望を人事部に直接申告できる「自己申告制度」を実施しています。そのほか、社内公募制度・社内FA制度により継続的に社員のキャリアに関する希望を把握し、本人の希望や適性に応じたジョブローテーションを実施しています。

上司・先輩の指導や体験談からの学びの機会

上司・部下間での指導については、評価プロセスの中で定期的に実施している1on1面談等を活用しながら、社員自身による目標の設定、取り組んだ課題・業務に対する成果の振返り、フィードバックによる自己の更なる改善や成長の促進、といったプロセスを機能させることで、社員一人ひとりの成長を後押ししています。

更に、グループ内で知識・経験の共有を図りつつ、その過程で社員同士が部署横断的な関係性を築いていくことが組織力の向上につながるという考えのもと、「JPXカレッジ」という枠組みを用意し、キャリアサポート研修・ななメンター制度・私塾サポート制度(社内講師による研修)・相談コミュニティの設置といった社員間のコミュニケーション機会の増進を図る施策の実施にも取り組んでいます。こうした社員間コミュニケーションの増進策への参加は、2024年度は延べ344人となっており、目標としていた290人を上回る結果となりました。今後は、より多様な機会において経営層と社員や社員同士のコミュニケーションが図られるよう、こうした社員のコミュニケーション機会を年に25回程度設けることを目標とし(2024年度は20回)、社員のより広く深い関係性の構築を図っていきたいと考えています。

研修等の教育による学びの機会

社員個々人のキャリアの段階に応じた内容を学ぶ階層別研修や、社内外での様々な研修、社内公募制度による国内外の教育機関への派遣制度等を用意しています。

さらに、キャリアデザイン支援制度により、当社グループの業務に必要な技術・知識等を習得するための研修等の費用を社員一人につき年間30万円まで補助する取組を行っているほか、資格取得報奨金制度により、IT・語学・法律・会計等の資格取得に対して報奨金を支給する取組を行っているほか、ITスキルやAIなどの新たな技術、英語、ビジネススキル、マネジメントスキル等好きなオンライン講座をオンデマンド方式で学べる「Udemy Business(注)」のサービスを提供するなど、社員の自発的な学びを強力に後押ししています。社員自らが自発的かつ意欲的に学ぶことは、より深く、効率的にスキルや知識を習得することに繋がり、社員一人ひとりの成長に大きく寄与するものと考えています。こうした社員の自発的な学習をサポートする制度の利用は、2024年度は延べ530人となり、目標としていた350人を大幅に上回る結果となりました。2025年度は引き続き延べ500人以上の利用を目指し、社員が自らの意思で積極的に専門的な知識や最新の情報を吸収し、広い視野や自由な発想力を獲得することのできる環境の整備を更に推進してまいります。

また今後は、当社グループがグローバルな総合金融・情報プラットフォームへと進化していくため、海外駐在員事務所等(ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、北京、香港)への駐在経験、海外大学院(MBA、ロースクールなど)への留学や海外専門機関への派遣等をこれまで以上に積極的に行ってまいります。これにより、海外経験を有する社員を増やし、語学力のみならず、当社グループの取組などを対外的に強く発信するなどグローバルビジネスの牽引に必要なスキルやマインドセットを持つ人材の育成を推進してまいります。

- 株式会社ベネッセコーポレーションが、米国Udemy社の運営するオンライン動画学習プラットフォーム「Udemy」からビジネスに特化した講座を厳選し、法人向けに提供する定額制オンライン動画学習サービス

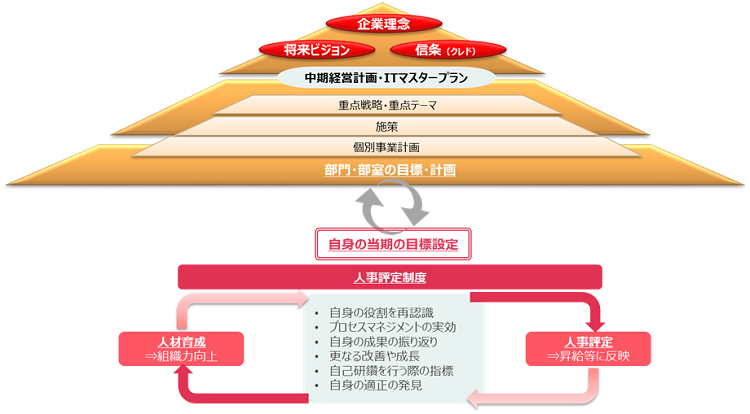

<人材育成の全体像>

評価制度

当社グループでは、評価プロセスを機能させることで、社員一人ひとりの能力伸長や適性の発見を図ることを目的として、毎年度評定を実施しており、日本取引所グループが運営する市場の機能・信頼性の向上や組織の競争力に寄与する「結果」の実現を求め、これを「成果」として評定の対象としています。具体的には、毎年度、社員一人ひとりが、各部室の施策、事業計画等のミッションを踏まえて、自身の目標を設定し、その目標に対し、どのような行動が必要かを考え、計画を策定します。

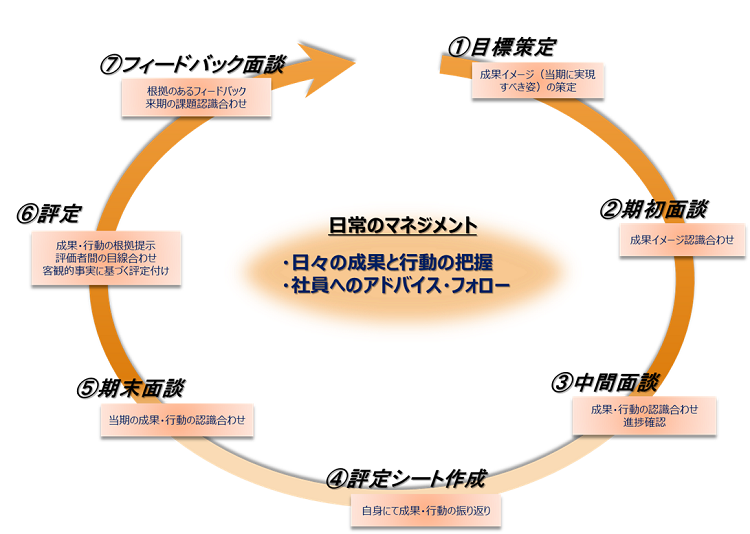

評価制度の全体像

策定した内容については、被評定者と評定者が定期的に面談を行うことで、個々人の強みや課題に対する行動について認識合わせをしながら、最終的な成果とそれに対する行動はどのようなものだったか、被評定者と評定者双方が確認していくサイクルとしており、自身で目標を設定し、面談の機会を通じ、取り組んだ課題・業務に対する成果を振り返り、自己の更なる改善や成長につなげていくといったプロセスを機能させることで、社員一人ひとりの成長を後押ししています。また、最終的な結果については、客観的な事実に基づき、全社的に評価者間の目線合わせを行ったうえで、評定者から被評定者に直接フィードバックされる仕組みとなっており、評定の公平性・透明性を高めています。

加えて、「Exchange & beyond」の実現のためには、テクノロジーの進化やそれに伴うマーケットニーズの変化を見据え、顕在化していない課題を探し出し、その解決策をいち早く考案し、実行する組織力が必要となります。そのために、社員一人ひとりには、常に「自己の成長」を意識するとともに、様々な「挑戦」を行おうとする姿勢が求められるほか、「組織貢献」を意識してチームで課題に取り組んでいくことや、積極的な「部下・後輩の育成」を通して知識・スキルや企業文化等を承継していくことも必要とされます。当社グループでは、評価のプロセスに、こうしたマインド持って日々の業務に当たることができているかという観点を取り入れ、社員への浸透・意識付けを測っています。また、管理職の評価には、上司だけでなく同僚や部下がこれらマインドの充足度を評価する360度レビューを導入しており、より多角的な視点での評価を行うことでこれらマインドの定着・伸長を促しています。

評定全体プロセス

ダイバーシティの推進

持続的な企業価値の向上を目的に、性別、国籍、年齢などにかかわらず、多様な人材が活躍できるよう、人事部内に「ダイバーシティ推進グループ」を設置し、各取組を実施しています。育児・介護等を行う社員を対象にした制度(各種休暇・休業制度、短時間勤務制度)を拡充しながら女性活躍推進に取組んでおり、柔軟な働き方が可能となる制度(フレックスタイム制度、在宅勤務制度)を整備しています。引き続き、社員一人ひとりがその能力を最大限発揮できる環境を整備すること、少子高齢化による生産年齢人口の減少という環境変化に対応し、多様な人材が活躍できる働きやすい環境の整備に努めてまいります。

育児・介護等と仕事の両立

育児と仕事の両立

法定以上の育児休業制度、短時間勤務制度、子の看護等休暇制度を整備しており、勤務時間については、全社員フレックスタイム制度を導入しています。また、病児病後児保育・延長保育利用時の補助金の支給制度、保育所等経由のための通勤補助制度を取り入れるなどの育児支援制度を整備しています。

このほか、男性の育児参加が増えていくことが、社会全体の女性活躍の推進につながるという考えに基づき、男性社員が家事・育児により参加しやすくなるよう、配偶者が出産した男性社員には、本人とその上司に対し、育児支援制度の情報を直接提供し、男性社員の育児支援制度の利用を積極的に推奨しています。

具体的には、男性の場合、会社からの給与支給のない法定の育児休業は、配偶者の同意が得られず取得しにくいなどの実態があることから、有給で、かつ、子が3歳になるまで何回でも取得可能な「育児休暇制度」を導入し、男性社員でも利用しやすいように対応しています。

なお、2024年度においては、19名の男性社員が育休を取得し、平均取得日数は42.3日となりました。

| 分類 | 項目 | 2024年度 |

|---|---|---|

| 男性社員の育休取得の状況 | 育休取得率 (取得者数) |

90.5% (19人) |

| 平均取得日数 | 42.3日 |

- 育休とは、育児休業、産後パパ育休、育児休暇(有給)を取得した合計数(育児休業及び産後パパ育休の取得率は47.6%)

このように男女関係なく、育児と仕事を両立しながら、活躍できるよう、育児と仕事の両立支援ガイドを作成し、妊娠時や子が生まれた際などに、社員とその上司に直接配布・説明するとともに、社内掲示板に掲示し社内周知をしています。

介護と仕事の両立

法定以上の介護休業制度、介護休暇制度、介護時間(短時間勤務)制度を導入しています。家族も参加可能な「介護セミナー」を実施し、介護関連の情報提供にも力を入れ、今後増えると予想される介護を担う社員が安心して働ける環境の整備を行っています。

また、介護と仕事の両立支援ガイドを作成し、介護を行う社員に配布・説明するとともに、社内掲示板に掲示し、社員が介護に直面する前でも、情報収集ができるようにしています。

がん等の治療と仕事の両立

近年、医療技術の発展に伴い、がん等の大病に罹患しても、生存率は大きく向上するとともに、「がんと共に生活しながら、働くことができる」ケースが増えています。当社でも、がん等の治療と仕事を両立する社員が増えていくことが想定されることから、2018年度より、がん等の治療と仕事との両立を支援するため、時間単位で取得できる柔軟な休暇制度や時短勤務制度を拡充し、がん等の治療を受けながら、できるだけ勤務継続が可能となるよう環境の整備を推進しています。

また、がん検診費用の補助をはじめとする金銭的サポート、社内相談窓口の整備、がん等の治療と仕事の両立支援ガイドブックの作成・全社員への案内などといった施策を併せて実施しています。

その他

多様なライフと仕事の両立支援を目的に、過去切り捨てていた年次有給休暇を利用して、家族の看護、介護準備、不妊治療等に利用できる「ワークライフサポート休暇」を導入しています。「ワークライフサポート休暇」は、「時間単位」「半日単位」での取得が可能であり、個々の事情に合わせ、柔軟に利用できる形になっています。

柔軟な働き方

フレックスタイム制度

全社員を対象とした「フレックスタイム制度」を導入し、業務に支障のない形であれば、各社員が自らの事情に合わせて、柔軟に働く時間を決められるようにしています。

在宅勤務制度

2017年度より、育児・介護等の理由問わず、全社員が在宅勤務を利用できる環境を整備しています。新型コロナウイルス感染症の蔓延という未曽有の事態が発生する中においても、全社員が在宅勤務にスムーズに移行することで、社員とその家族の安全・安心を確保しつつ、安定的な市場運営を維持し、社会インフラとしての責務を果たしてまいりました。

この経験をもとに、常に安定的・継続的な市場運営が求められる当社にとって、相応しい在宅勤務の利用方法となるよう、全社向けのガイドラインを作成し周知しています。

新型コロナウイルス感染症の分類が5類に引き下げられて以降の当社の勤務形態については、市場の継続的・安定的な運営という当社の公共的使命を適切に果たすため、出社を基本としつつ、在宅勤務については、仕事と生活の調和および事業継続のためのツールとして、組織全体の生産性の向上を目的に適切に活用しております。

多様な休業制度

配偶者の海外転勤の際に利用が可能な「配偶者帯同休業制度」や自身の希望する留学などの際に利用が可能な「自己啓発休業制度」など、社員のライフプランやキャリアプランに合わせて活用できる休業制度を導入しています。

退職者の再雇用制度

当社を自己都合で退職した社員を再雇用する仕組み(アルムナイ採用)を整備し、当社外で多様な経験を積んだ意欲や能力のある退職者が活躍できる場を提供しています。

女性活躍推進

女性社員については、出産・育児等のライフイベントに伴い、キャリアのブランク期間が発生しやすいことから、特に会社のサポートが重要であると考えています。そのため、育休からの復職前に上司と人事部との面談を実施するなど、不安なく復職をサポートできるような取組や育児との両立支援制度を充実させることで、過去5年の育休からの復職率は95.3%と高水準を維持しています。

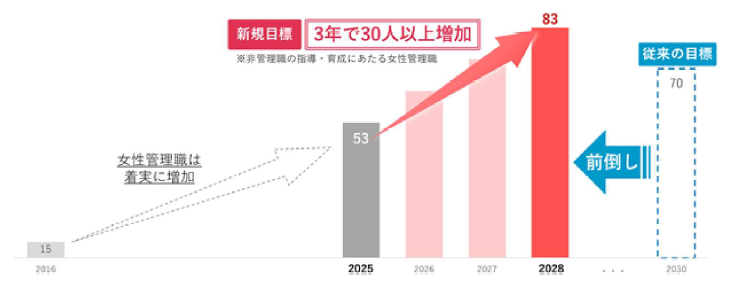

このように、女性社員がキャリアを中断することなく、働き続けることができ、また、業務での更なる活躍も目指すことができるための環境の整備を行うとともに、女性管理職の登用にも注力し、目標を設定しています。

女性社員の登用状況

2022年4月には当社で初の内部昇格による女性役員が誕生しました。また、2024年度部長級には女性が3名おり、女性管理職も近年着実に増加しています。2025年4月時点で、女性管理職の数は目標としていた50人 (2021年度の約1.5倍) を超え、59人(女性管理職比率10.4%)に達しました。

| 2016年4月 (女性管理職の登用目標の設定開始) |

2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | |

|---|---|---|---|---|

| 女性管理職 (比率) |

15人 (4.5%) |

45人 (8.6%) |

48人 (9.0%) |

59人 (10.4%) |

| 女性取締役 (比率) |

2人 (16.7%) |

2人 (15.0%) |

2人 (12.5%) |

3人 (21.4%) |

- 各年度4月1日の状況

- 取締役に占める女性比率については、JPX取締役会を対象としている

- 2025年6月時点の女性取締役比率は4名(30.8%)

女性管理職の登用目標

現在まで着実に増えている女性管理職については、役員や部長に登用する人材の候補を増やすため、新たな登用目標を設定しました。具体的には、非管理職社員の 指導・育成にあたる女性管理職を現在の53人(2025年4月時点)から3年間で30人以上増加させることを目指します。

女性のキャリア支援

女性社員の活躍を後押しするため、2014年度より、女性社員向けキャリア研修、育児制度利用者とその上司による対話会を実施するなど、様々な取組を進めてまいりました。2016年度以降は、上司向けの研修(マネジメント研修)に、女性活躍推進や女性社員の成長支援など多様な人材のマネジメントに関する内容を盛り込んでいるほか、2024年度より、当社グループの安定的な業務運営を支える業務に取り組み、専門性の高い実務の中心を担うSSコース社員向けのキャリア研修を実施し、個々の強みを更に生かしキャリアアップすることができるよう、女性管理職を含めた女性社員の活躍に一層重点を置いた取組を実施しました。今後も、それぞれのステージにいる女性の活躍やキャリア形成をより適切な形でサポートできるようにするなど、各種施策を実施していきます。

そのほか、育児休業からの復職直後の育児と仕事の両立が特に難しい期間においても業務経験を通じたキャリアアップや自身の能力の継続的な発揮が着実にできるよう、上司との復職前面談を設定しています。女性社員と上司が、復職後の働き方や期待役割(ミッション)をすり合わせ、信頼関係を構築することで、育児との両立で時間が限られる中でも自身の能力を継続的に発揮しやすい環境を整えるための工夫を行っています。

また、性別にかかわらず、国内外の大学院への留学や他社へのトレーニー派遣などを積極的に行っており、女性社員の社外での経験機会を確保しています。

男女賃金差異について

当社グループでは、社員の基本的な役割や将来期待、ライフスタイルの多様化等を踏まえ、スタッフ職内にGSコース、DSコース、SSコースの3つのコースを設けています。

賃金については、性別に関係なく同一の基準を適用しておりますが、役割が異なり、また給与体系が異なるSSコースの女性割合が高いことなどから、女性の方が賃金は低くなっております。

当社及び中核子会社における、2024年度の男女の賃金の差異は以下のとおりです。

| 男女の賃金の差異(%) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |

|

|---|---|

| 全労働者 | 69.1 |

| 正社員 | 71.7 |

| 嘱託社員 | 64.9 |

GSコース:当社グループの事業強化に資する業務に取り組み、様々な業務分野を経験し、幅広い知識や高度な専門性を身につけ活躍することを期待

DSコース:業務分野を取引システムの開発を始めとするデジタル・ネットワーク分野に特定し、高い専門性を発揮することで、事業の多角化やサービスの高度化等を推進することを期待

SSコース:当社グループの安定的な業務運営を支える業務に取り組み、専門性を身につけ、一般事務や専門的事務の実務の中心を担うことを期待

外国人・中途採用者等の活躍推進

2025年4月時点で、外国人社員は16人(比率は1.3%)、外国人管理職(うち1名は部長職)は3人(外国人管理職比率は0.5%)となっております。また、中途採用社員は391人(比率は31.0%)、中途採用社員管理職は166人(中途採用社員管理職比率は29.3%)となっております。

引き続き、国籍に関わらず、法律・会計・金融・ITなどの業務経験や専門性を持つ人材を中心に積極的に中途採用していくとともに、外国人については業務経験のない新卒採用も行い、優秀な人材を登用していくことで、外国人および中途採用の管理職数の維持・向上に努めていく方針です。

ベテラン層の活躍推進

シニア社員のより一層の活躍を促進するため、2023年4月より、定年年齢をそれまでの60歳から65歳に変更する定年延長を実施しています。従来においても、60歳で定年退職したのち、再雇用制度に基づいて65歳まで働くことは可能でしたが、定年延長を実施して、60歳以降に期待する役割や処遇について見直しを行ったことにより、社員が60歳で一度退職するという意識を持つことなく、65歳まで高い使命感や責任感を保ったまま、安心して業務に取り組むことができる環境を整備しました。シニア社員の持つ豊富な業務経験や知見を活かすとともに、各種人材育成の制度によるリスキリング等を通じて、シニア社員の更なる成長や活躍を促進することで、安定的な市場運営という伝統的な取引所としての機能の更なる安定・高度化を推進していきたいと考えています。

障がいを持つ方の採用

障がいを持つ方の採用は通年で行っており、体調の不安なく働き続けられるよう、採用後も定期的な面談を実施し、細かいフォローを行うなど、他の社員と同様に、個々の能力や適性に応じて、市場運営に関する様々な業務に従事しております。

当社グループでは、フレックスタイム制度や時間休制度などがあり、ほか社員と同様に利用することができるほか、年次有給休暇とは別の有給休暇として、通院のために利用できる「ケアリーブ休暇」を新たに導入し、障がいをお持ちでも、安心して、仕事と両立できる制度を用意しています。

LGBTQに関する理解の促進

LGBTQなど性的少数者への対応について、偏見や差別をすることなく理解を深めることができるよう毎年全社員に対しeラーニングを実施しています。施設内においては、「誰でもトイレ」を設置するなど安心して働ける環境の整備などを行い、個々の相談に対応する相談窓口を置いています。

ウェルビーイング

JPX健康経営ウェルネス推進宣言

JPXグループは、社会インフラとしての責務を果たし、「Target 2030」をビジョンとし、幅広い社会課題に、資金調達・資金循環機能をはじめとしたソリューションを提供するグローバルな総合金融・情報プラットフォームへと進化し、持続可能な社会と経済発展の実現に貢献する必要があります。

それらの実現のためには、JPXグループで働く社員一人ひとり及びその家族が心身ともに健康であり、職場がそれを支えていくことこそが全ての基盤であると考えています。

社員においては、自ら及び家族の健康の維持・増進について主体的に考え、積極的に学び、実践していくこと。職場においては、気軽なコミュニケーションの下、ともに働く仲間が互いの状況や悩みに寄り添い、サポートしあいながら心地良く働ける環境をつくっていくこと。

それらを通じてこそ、社員一人ひとりが活力と熱意に満ちあふれ、持てる能力を最大限発揮し、より良いサービスの提供と企業価値向上を図っていくことができるものと考えています。

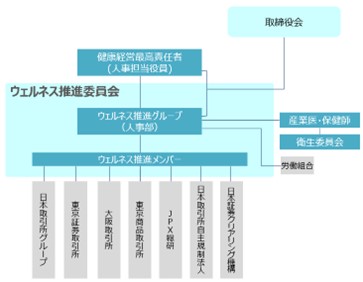

推進体制図

具体的な取組及び推進コンセプト

健康管理

JPXでは、社員とその家族の健康の維持・増進に取り組んでおり、全社員の健康状態の把握や異常の早期発見に努めています。各種がんに対する早期発見のための検査費用補助もしています。

- 本人の人間ドック補助(扶養家族の人間ドック補助)、本人の人間ドックオプション検査補助

- 女性のための婦人科検査補助

- 健康意識を高めるための健康イベント(各種測定会)の実施

- 生活習慣病の予防(健康的な軽食の導入・社員食堂でのヘルシーメニュー提供・スポーツジムの利用補助の実施)

- 保健師による生活指導の実施

メンタルヘルスケア

社員が心身ともに健康的に働けるよう、社内外に相談窓口を用意しています。また、必要に応じて精神科医の面談を受けられるようにするとともに、メンタル不調予防の情報提供もしています。

- セルフケア・ラインケアのeラーニング実施

- 保健師面談の実施

- 産業医面談の実施/保健師によるフォロー

- 外部相談窓口へ相談できる環境を用意

- 復職前面談、復職時の配慮、復職後フォロー

安全衛生

安全で健康的な職場環境を提供するため、衛生委員会の毎月開催、産業医による職場巡視、長時間労働・深夜勤務の管理、ストレスチェックの実施等をしています。なお、JPXグループでは、現在、内科や心療内科を専門とする3名の産業医と1名の保健師を選任しており、積極的に連携を図っています。

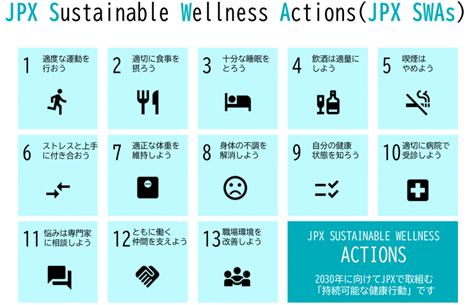

推進コンセプト

JPXの社員一人ひとりが行うべき健康行動を「持続可能な健康行動」と定め、社員に対して発信しています。

2023年度には部署横断的なメンバーで構成される「ウェルネス推進委員会」、人事部内に「ウェルネス推進グループ」をそれぞれ設置し、健康経営に係る取組や社内への情報発信を行うなど健康経営の推進体制を強化しており、以下の取組について話し合い、実践しました。

- 社内ウォーキングイベント

- 健康的な軽食の導入

- 東京証券取引所ビルの喫煙所廃止/禁煙プログラムの募集と実施

エンゲージメントサーベイ

全ての社員が能力を最大限に発揮するためには、心身が健康であるとともに、熱意や活力をもって働くことを通じて、社会的にも満たされた状態(well-being)になることが重要です。

当社グループでは、社員のエンゲージメントの把握及び人事施策の改善へとつなげるためにエンゲージメントサーベイを実施しており、2024年度の結果は、仕事に対する活力・熱意・没頭に関するワークエンゲージメント・スコアが64.1、会社に対する愛着・帰属意識に関する組織エンゲージメント・スコア71.8となり、2023年度の結果(それぞれ63.1、71.3)に引き続き相対的に高い水準となりました(※サーベイ委託会社のデータに基づく)。今後も引き続きこれらエンゲージメント・スコアの維持・向上に努めてまいります。

ストレスチェックスコア

メンタルヘルスについては、傷病者への適切なケア・早期復職に向けた支援など、産業医と連携した取組を中心に行い、2024年度の傷病者数は11人、ストレスチェックにおける総合健康リスクは82という結果につながっています。なお、2022年度より保健師を採用し、心と身体の健康に関する相談や面談、教育、情報提供等をより行いやすい体制を整備しています。

| 分類 | 項目 | 2024年度 |

|---|---|---|

| エンゲージメントサーベイ | ワークエンゲージメント・スコア | 64.1% |

| 組織エンゲージメント・スコア | 71.8% | |

| ストレスチェックスコア | 傷病者数(注1) | 11人 |

| ストレスチェック・スコア(総合健康リスク)(注2) | 82 |

- 疾病により長期欠勤(1ヶ月以上の欠勤)又は休職を経験した者の数

- 平均値が100で値が低いほど望ましい。

健康管理の状況等

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 定期健康診断受診率 | 65.1% | 92.3% | 96.5% | 94.0% | 95.3% |

| 喫煙率 | 11.9% | 9.8% | 10.6% | 9.5% | 8.1% |

| ストレスチェック受検率 | 91.1% | 90.6% | 95.2% | 97.2% | 95.2% |

| 傷病者数 | 6名 | 3名 | 1名 | 9名 | 11名 |

| 平均所定外残業時間 | 27時間35分 | 28時間15分 | 27時間46分 | 24時間55分 | 23時間27分 |

| 平均有給休暇取得日数 (比率)(注) |

12.0日(60%) | 12.2日(61%) | 12.6日(63%) | 14.0日(70%) | 13.6日(68%) |

- 当社及び中核子会社を対象としています(外部への出向者、嘱託を含み、受入れ出向者、派遣社員等を除く)。

- 休業者を分母に含みます。

ファイナンシャル・ウェルネス

当社グループでは、社員の長期的な資産形成を支援する観点から、福利厚生制度として従業員持株会制度及び職場つみたてNISA制度を導入し、また、企業型確定拠出年金のマッチング拠出制度を導入しています。2023年度には経営層と社員が株主と一体となり企業価値の向上を目指す観点から、従業員持株会を通じて社員1人あたり当社普通株式100株を付与しました。この結果、従業員持株会の加入率は95%以上となりました。また、職場つみたてNISAは30%以上の社員が利用し、マッチング拠出は60%以上の社員が行っています。

また、当社グループでは、国民の金融リテラシー向上・投資者層の拡大に向けて、公正・中立な立場から、学校・職場への講師派遣など金融経済教育活動に力を入れており、その担い手となる社員自身が正しい金融知識を身に付け、行動していく必要があるとの考えから、社員に対して金融知識や資産形成に関する研修を実施しています。更に、人生100年時代を迎え、一人ひとりが人生の様々な目的に対応した形で資産形成を行い、経済的に自立することが重要になってきていることから、多様な選択肢のある充実した人生を送ることができるようファイナンシャル・ウェルネスの向上に資する取組を実施しています。2025年度には、50歳以上の社員を対象に金融経済教育推進機構(J-FLEC)の講師を招聘した職域金融経済教育を実施したり、社員一人ひとりがより一層安心して業務に取り組むことができるよう当社グループの各種年金制度に関する研修を実施したりしました。引き続き社員の金融リテラシーを一層高める教育をより充実させ、自律的な資産形成を促進してまいります。

企業文化

強みであり、今後も守るべき企業文化

- 企業理念の浸透・訴求力の高さ

- 安定的な市場運営に対する使命感

- 風通しのよさ

JPXグループの強みであり、今後も継承していくべき企業文化として上記の3点が挙げられます。1点目は「企業理念の浸透・訴求力の高さ」であり、JPXグループの事業の公益性・社会貢献性の高さに惹かれて優秀な人材が集まり、採用活動においても企業理念への共感を重視しています。また、企業理念への共感が、高い定着率やエンゲージメントの重要な要素ともなっており、引き続き大切にしていかなければならない企業文化の一つであると認識しています。2点目は「安定的な市場運営に対する使命感」です。JPXグループの事業の根幹は安定的な市場運営であり、実際の業務としては、決してミスの許されないオペレーションを日々着実に実施していく定常業務も多く存在します。そうした業務に高い使命感・責任感を持って取り組む企業文化はJPXグループにとっての財産であり、守り続ける必要があるものと考えています。3点目は「風通しのよさ」であり、過度に上下関係を意識することなくコミュニケーションがとれる、社員個々人が意見を言いやすい企業風土が醸成されています。そうした社風の中で、日々、更なる安定的な市場運営や新たな分野・領域の開拓に向けた闊達な意見交換が行われています。

2024年度においては、⼭道CEOと社員による⾞座集会を開催しました。東京で11回、大阪で3回の計14回実施し、CEOと社員との直接対話により、積極的な質問が飛び交い、活発な意見交換がなされました。

今後、更に伸ばしていくべきマインド

- 自己の成長

- 挑戦

- 組織貢献

- 部下・後輩の育成

JPXグループを取り巻く環境は大きく変化しています。中期経営計画で定める長期ビジョンのTarget2030(幅広い社会課題に、資金調達・資金循環機能をはじめとしたソリューションを提供するグローバルな総合金融・情報プラットフォームへと進化し、持続可能な社会と経済発展の実現に貢献する)の実現のためには、強みである企業文化を承継していくだけでなく、新たなマインドを意識付けし、醸成していくことも重要です。社員一人ひとりが学習などのインプットだけではなく、成果等のアウトプットにも着目する形で、常に「自己の成長」を意識する必要があるほか、新サービスの導入・新商品の開発や、従来の前例・枠組みなどに過度にとらわれることなく既存業務の改善や生産性向上のための施策を実施するなど、様々な「挑戦」を続けていくことが重要です。また、安定的な市場運営というJPXの中核的ミッションを遂行していくためには、社員一人ひとりが「組織貢献」を意識し、社員同士が支えあうことが必要不可欠です。更に、業務や日常的なコミュニケーションの中で部下や後輩に積極的に働きかけて信頼関係を構築し、「部下・後輩の育成」を行っていくことは、企業文化やマインドを承継するとともに会社が持続的に発展していくために重要であると考えています。

強みである企業文化を守りながら、JPXグループとして必要なマインドを更に伸ばしていくため、今後も以下のような、企業文化・マインドを育むための各種施策を推進してまいります。

企業文化・マインドを育むための取組例

- 出社を前提としつつ、一定の在宅勤務を柔軟に組み込んでいく勤務体制

- 伸ばしていくべきマインドの醸成を促す評価制度

- 部署や年齢に囚われない斜めの関係を築きやすい機会・環境の提供(相談コミュニティ、ななメンター制度など)

- 経営層との対話を含む社員間のコミュニケーション機会の増進

- 互いの行動を称賛・感謝するサンクス制度

- 時代に即したマネジメント研修などの実施

従業員データ

| 項目名 | 分類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 社員数(人)(注1、2、3) | 全社員 | 1,196 | 1,199 | 1,224 | 1,236 | 1,248 |

| うち男性 (比率) | 859 (71.8%) |

849 (70.8%) |

861 (70.3%) |

863 (69.8%) |

872 (69.9%) |

|

| うち女性 (比率) | 337 (28.2%) |

350 (29.2%) |

363 (29.7%) |

373 (30.2%) |

376 (30.1%) |

|

| うち外国人 (比率) | 17 (1.4%) |

16 (1.3%) |

17 (1.4%) |

16 (1.3%) |

15 (1.2%) |

|

| うち中途採用 (比率) | 331 (27.7%) |

371 (30.9%) |

389 (31.8%) |

388 (31.4%) |

393 (31.5%) |

|

| 採用数(人)(注2) | 新卒採用 | 25 | 25 | 27 | 30 | 30 |

| うち女性 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |

| うち外国人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 中途採用 | 14 | 18 | 26 | 13 | 18 | |

| うち女性 | 0 | 5 | 10 | 3 | 5 | |

| うち外国人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| 自己都合退職者数(人) | 全退職者 (離職率) |

10 (0.8%) |

18 (1.5%) |

9 (0.7%) |

21 (1.7%) |

16 (1.3%) |

| うち男性 | 8 | 14 | 7 | 16 | 11 | |

| うち女性 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |

| 平均勤続年数(年)(注1、3) | 全社員 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 |

| 男性社員 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | |

| 女性社員 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 18.0 |

- 当社及び中核子会社を対象としています(外部への出向者、派遣社員等を除き、受入れ出向者、嘱託、育産休者含む)。

- 全て年度末時点の数字。

- うち数は重複する場合があります。

- 2020年度及び2021年度について株式会社東証システムサービス(2022年度より当社グループ会社の株式会社JPX総研と合併)社員を含みます(ただし、「社員数」のうち「うち外国人」及び「うち中途採用」ついては2020年度を除く)。