機関投資家のESG投資

富国生命投資顧問株式会社

富国生命投資顧問株式会社について

富国生命投資顧問は、富国生命の子会社として1986年に設立以来、多くのお客さまに支えられ、その資産運用のお手伝いをさせていただいており、現在の受託資産残高は15,948億円(2022年度)となっています。「お客さま基点」の業務運営を念頭に、お客さまに満足していただける運用成果を安定的に獲得できるよう、PDCAサイクルに基づいて、運用態勢の見直し・強化を継続して行っています。あわせて、さまざまなお客さまからの高度な資産運用に対するニーズに応えていくため、責任投資ならびにESG運用の深化、新たな運用スタイル・商品の提案や、グローバル視点での展開を目指しています。

コーポレートキャッチフレーズ

「一歩先の未来、お客さまとの信頼を礎に。」

経営理念

「お客さまのニーズに応えられる運用会社」

- 受託者責任を全うし、お客さまに満足していただける運用サービスを提供する

- 当社独自の運用スタイルを確立し、業界内における優位性を確保する

- 優れた運用を通じて社会に貢献する

- 社員にとって働き甲斐のある会社を実現する

ESG投資の方針

当社では、国内株式においてESG投資に取り組んでいます。

当社のESG投資では、財務評価に加え、いわゆる企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)について、ESGという軸で評価した上で投資を行います。

つまり、弊社のESG投資は、「最も着実に成長を期待できる企業は、社会的責任を果たすことにより、持続可能な経済の成長を推進する企業である」との考えに基づき、社会的責任を果たすことで持続可能な成長が期待でき、なおかつ市場で割安に評価されている企業に投資しています。

当社のESG投資においては、ESGが優れているだけでなく、財務面の評価を基にした株価の割安性やリスク水準を考慮した上で銘柄を選択し、ポートフォリオを構築しています。

なぜ、ESGの視点が重要と考えるか

- 企業価値を向上する

ESGへの取組みは、社会の課題を解決するとともに、これによるビジネスチャンスを得ることで、中長期的な企業価値向上に繋がることが期待できる - リスクを低減する

ESGへの取組みは、企業のリスク回避に役立つとともに、不祥事等による企業価値の低下を抑制する効果が期待できる - 「真の企業価値」を推定する

財務情報に加え、非財務(ESG)情報に基づき企業価値を分析することで、精度の高い投資判断が可能となる

スチュワードシップ方針及び体制

スチュワードシップ活動について

当社は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)要素を含む建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)や議決権行使等を行うことが、当該企業の企業価値向上やその持続的成長を促し、結果として、お客さまの中長期的な投資リターンの拡大が図られると考えます。

スチュワードシップレポート

対話の管理について

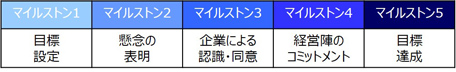

当社では、対話の進捗状況についてマイルストンによる継続的な管理を行っています。

対話活動状況

当社は、ボトムアップ・リサーチ等を通じて投資先企業の状況を的確に把握するよう努めています。投資先企業の評価視点は、中期的業績予想、定性面の評価(成長力、競争力、マネジメント等)、ビジネスモデルの分析からなり、その状況や変化を把握するために企業訪問を行ったほか、各種IRミーティング、決算説明会等に参加しました。

ESG投資においては、「最も着実な成長を期待できる企業は、社会的責任を果たすことにより、持続可能な経済の成長を推進する企業である」との考えに基づき、ESG要素について、原則として企業との直接対話により評価しました。

| 2022年7月~2023年6月の延べ社数 | |

|---|---|

| 個別取材 | 569社 |

| IRミーティング等 | 1,603社 |

| ESGチームによる対話 | 96社 |

| 合計 | 2,268社 |

その他の基本方針等

富国生命投資顧問のスチュワードシップ責任に関する基本方針について

富国生命投資顧問のスチュワードシップ活動の概況 自己評価&議決権行使結果の個別開示について

富国生命投資顧問の責任投資体制について

責任投資への取組み

- スチュワードシップコード受け入れ表明

- PRI(責任投資原則)への署名

- CDPへの署名

- Climate Action 100+への参画

- JCI(気候変動イニシアチブ)への参画

- TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォース」提言への賛同

- JSI(ジャパン・スチュワードシップ・イニシアチブ)への参画

ESG情報の活用

独自のESG評価による投資判断

自社による調査(ESGに特化した個別・直接取材)をベースにした独自のESG評価(4段階:A、B、C、D)が、投資判断の根幹です。

- 独自の質問票を用いた個別取材

- 時代の潮流に合わせ評価項目の見直しを適宜実施

- 個別取材は必ず2名以上で実施

- 定性判断を多く求められるESG評価において、評価者による評価の偏りを回避

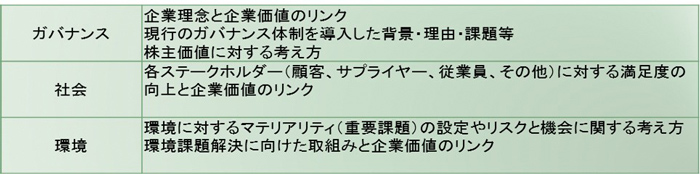

- ESG評価

- 「ガバナンス」「社会」については、考え方の合理性、透明性、一致性の3つの視点で評価

- 「環境」については、グローバルな潮流を考慮した課題およびKPIの設定などのプロセスやトップのコミットメントレベル、環境データの活用度合等を評価

- 「ガバナンス」、「社会」、「環境」の各項目に関してスコア(0~3点)を算出し、加重平均したもので総合評価を決定。総合評価A、Bの銘柄により、ESGバイリストを構築

ESG情報の活用

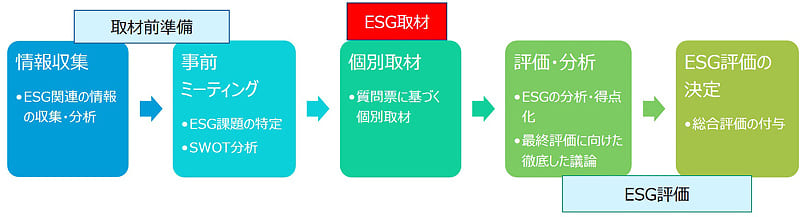

- 情報収集

- 統合報告書、サステナビリティレポート、コーポレートガバナンス報告書、その他ホームページやメディアなどの公開情報から、調査対象企業のESGの取組みについての情報を収集

- 事前ミーティング

- ESGに係るエンゲージメントを実施するため、事前にESG課題を特定し、認識を共有

- より建設的な対話を実施するため、事前に調査対象企業のSWOT分析を実施し、持続的な成長に関する仮説を立てる

- 質問票の送付

- 調査対象企業には事前に質問票を送付

■ 質問票の構成:「ガバナンス」「社会」「環境」の3部構成

■ 企業との建設的な「目的を持った対話」を遂行するため、質問を極力具体的な内容にはせず、企業の考えをヒアリングできるような形式に統一■ 質問内容:

- 調査対象企業には事前に質問票を送付

- 個別取材

- より精緻な定性評価を実施し、評価の際、評価者による見解の偏りを抑えるため2名以上での直接取材をルール化

- 事前準備の際の仮説の検証を対話を通じて実施

- ESG評価および分析

- 独自の評価シートを用いて点数化し、点数に応じたスコアを付与

- 取材者による評価のすり合わせでは、双方納得するまで議論を重ねた上で最終評価を決定

- 最終評価の決定

- ESGチームでの議論を通じ最終的な評価を決定

- 不祥事など問題があった企業を取材した後の評価については、チーム内での議論が白熱する時もある

- ESGについて最終評価が付与された企業は、「ESGバイリスト」にリストアップされ、適正なタイミングでESGファンドに組み込まれる

- モニタリング

- ESGチームでは、継続調査によりモニタリングを実施

- ESGの観点から問題とされる不祥事などが発生した場合、当該企業の取材・調査を行った上で投資を継続するかどうかを判断

企業とのエンゲージメント

エンゲージメントの実施について

- 投資先企業の事業環境や将来見通し、ESG課題等を考慮しながら、企業価値向上に向けたエンゲージメントを継続的に実施

- 「共通テーマによるエンゲージメント」、「重点テーマによるエンゲージメント」、「協働エンゲージメント」によるエンゲージメントを展開

- 「重点テーマによるエンゲージメント」は、環境や社会などの分野において国際的な重要課題を抱える企業に対し、課題解消に向け積極的に取り組むよう、対話を通じて働きかけ

(例)気候変動問題、パーム油調達に関する環境・社会問題

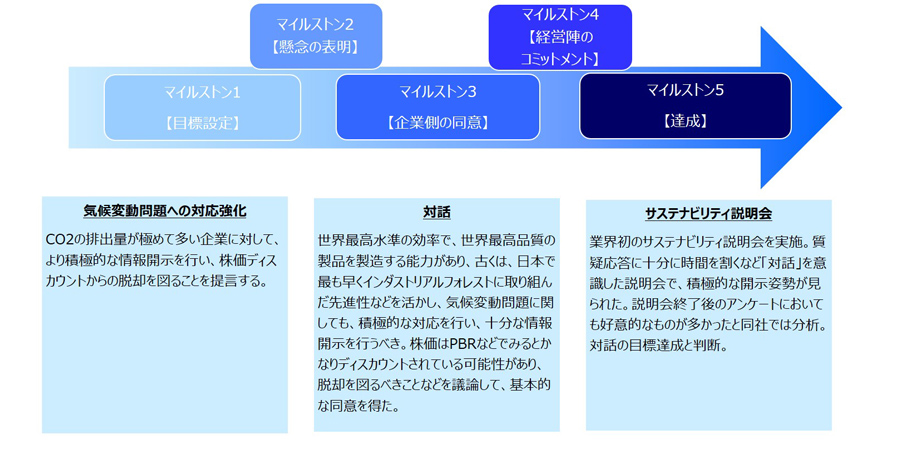

対話による目標達成の具体的事例

テーマ:環境 気候変動

上場会社に開示してほしい情報

当社では、運用開始当初より企業との「対話」を重視した独自のESG 評価体制を構築しており、これは現在のスチュワードシップ活動およびエンゲージメント活動における企業との「建設的な対話」に繋がっていると自負しています。こうした「建設的な対話」を行う上で、企業の皆さまの充実した情報開示は、私共にとってとても重要です。

企業のESG情報の開示に関しては、遡れば環境報告書による開示からスタートし、現在では統合報告書やサステナビリティレポートなどによる開示へと進化を遂げ、開示内容も充実度が年々増していると実感しています。

ただ一方で、経営・事業戦略の中にどのようにESGが組み込まれ、実際に企業価値向上や持続的成長にどのように寄与し、財務的な影響にどうつながっているのかなど、「統合思考」によるESG情報の開示ができていると思われる企業さまは、まだそう多くないと感じています。

弊社では、ESGは「真の企業価値」を見出すための重要な要素と位置付けています。是非、企業の皆さまには、ESGに関する情報を開示する際には、「なぜ、ESGへの取組みが(自社にとって)必要・重要なのか」という考えを明確にした上で、「統合思考」に基づいた情報開示を行って頂きたいと思います。

<開示して欲しい情報(例)>

- 持続的成長および企業価値向上のためのマテリアリティ(重要課題)は何か?また、その中でESGはどのように位置づけられているのか?

- 重要課題解決に取り組むにあたり、どのようなKPIを設定し、経年でどう進捗しているのか?

- トップのコミットメントレベル

上場会社へのメッセージ

当社では、2003年にESG投資(当時はSRI)を開始した当初より、投資対象となる企業さまとの直接対話・取材を基本として参りました。私どもは、こうした直接対話は、投資対象企業さまの「真の企業価値を見出す」ために、重要な取組みであると位置付けています。

双方向コミュニケーションをベースとした対話を通じ、課題を共有し、その課題解決に向けた対話を積み重ねることで、ひいては企業価値の向上をもたらすお手伝いができると信じて、日々研鑽を積んでおります。

是非、企業の皆さまには当社のESG取材・直接対話を持続的成長を目指す上での1つのツールとして、積極的にご活用いただければと存じます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。