JPXマンスリー・ヘッドライン

JPXグループ各社では、市場利用者の皆様により魅力の高い市場をご提供するため、様々な取り組み、情報発信などを行っています。これらを毎月コンパクトにまとめ、皆様にお届けします。

7月

「JPXマネ部!ラボ」レポート2024の公表について(7月5日)

日本取引所グループ(以下「JPX」)では、資本市場運営者として金融経済教育分野においても社会に貢献するため、金融経済教育活動を強化・改善していくこととし、その象徴として、2022年4月に新ブランド「JPXマネ部!ラボ」を設置しました。この体制で、職域研修の強化や、外部の知見・視点を取込むための有識者懇談会の開催など、新しい試みを複数実践しています。

この度、直近の金融経済教育活動の実績をまとめた「JPXマネ部!ラボ」レポート2024を発刊いたしました。金融経済教育活動の実績や取り組み効果等を紹介しております。是非ご覧ください。

香港証券取引所におけるTOPIX100連動ETFの上場(7月10日)

香港証券取引所において、配当込みTOPIX100に連動するHang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF(管理会社:Hang Seng Investment Management Limited)が上場しました。

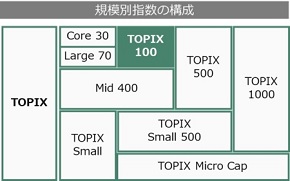

JPX総研は、ベンチマークや投資対象としての多様なニーズに応えるため、TOPIXの構成銘柄を時価総額と流動性(売買代金)から区分した時価総額加重型の規模別指数を用意しています。

TOPIX100は、TOPIX算出対象のうち時価総額、流動性の高い100銘柄(大型株)で構成される指数であり、TOPIXの時価総額の約66%をカバーしています(浮動株時価総額のカバー率、2024年6月28日時点)。

決算短信HTML化共同実証実験の終了について(7月19日)

JPX総研が推進している決算短信のHTML化に関する共同実証実験について、2024年5月末日時点の状況及び本実証実験の終了について公表しました。

「四半期開示の見直しに関する実務検討会」における検討を踏まえ、2024年4月1日以降に開始する四半期会計期間を含む決算短信及び四半期決算短信から、上場会社によるHTMLファイルの提出が必要となります。これを受け、本実証実験につきましては、2024年7月に終了といたします。

情報利用者の皆様におかれましては、是非、決算短信のHTMLファイルの活用をご検討いただきますようお願い申し上げます。

東証上場会社情報サービスにおいて決算短信等のHTMLファイルの掲載を開始(7月21日)

東証上場会社情報サービスでは、2024年7月21日より、上場会社が開示する決算短信及び四半期決算短信について、サマリー情報と添付資料(定性的情報及び財務諸表等)のHTMLファイルの掲載を開始いたしました。

掲載されるHTMLファイルのアイコンを押下すると、直接ウェブブラウザで開かれます。HTMLファイルは、テキストコピーが可能であり、情報利用者によるテキスト情報の活用や、海外投資家によるブラウザの翻訳機能等を用いた多言語での閲覧が可能となりますので、是非、ご活用ください。

「少額投資の在り方に関する勉強会」の設置(7月24日)

東京証券取引所(以下「東証」)は、これまでも個人投資家が投資しやすい環境を整備する観点から、投資単位として「50万円未満」が望まれる旨を示し、上場会社に対してその水準への移行・維持をお願いするなど、投資単位の引下げに取り組んでまいりましたが、今般、東証は、個人投資家が“より”日本株に投資しやすい環境を整備すべく、「少額投資の在り方に関する勉強会」を設置し、その実現に向けた課題や方策等について検討を行うことといたしました。

『東証公式ガイド 精選例題でわかる株式取引ルール 第2版』の刊行について(7月26日)

東京証券取引所(以下「東証」)は、2024年11月に、クロージング・オークションの導入等の現物市場の売買制度の見直しを予定しています。

この見直しにあたり、東証の価格形成ロジックを詳しく解説した書籍『東証公式ガイド 精選例題でわかる株式取引ルール』(2021年発刊)について、新制度に対応した第2版を刊行しました。

今回の改訂版では、クロージング・オークションや特別約定に関する例題を8題追加し、さらに巻末に各例題の解答のまとめを収録しました。

売買制度の変更点についての一層のご理解にお役立てください。

2024年度第1四半期決算の公表(7月30日)

日本取引所グループは、2024年度第1四半期決算を公表しました。

営業収益は、現物の売買代金が前年同期を上回り、市況に連動する取引・清算関連収益が増加したことなどから、前年同期比33億円増(+9.1%)の403億円となりました。

また、営業費用は、人件費やシステム維持・運営費が増加したことなどから、同3億円増(+2.2%)の175億円となりました。

一方、前年度計上した保有資産の売却益の反動減により、営業利益は、同17億円減(-7.0%)の232億円、四半期利益(親会社の所有帰属分)は同19億円減(-11.1%)の157億円となりました。